帝国的盛筵

The Empire’s Banquet

- 07

- 16

- 2025

当我们谈论约翰·尼霍夫(Johan Nieuhof,1618–1672)时,我们谈论的从来不仅仅是一个旅行者的记录,而是一场感知的事件, 一个欧洲身体在异域环境所产生的感官扰动与知觉位移。在所谓“欧洲人第一次系统记录南京大报恩寺琉璃塔”的举动中,尼霍夫没有仅仅简单地“描绘”(represent)一个建筑,而是让他的感官的不适、疲惫在异域物之前暴露、崩解,重新将其编织为一套可流通的符号学。尼霍夫对大报恩寺的生动描写激发了欧洲设计师对东方意境的无限遐想,不仅催生了伦敦邱园宝塔(1762)与波茨坦无忧宫中国茶亭(1757)等具象建筑仿作,更推动了 17 至 18 世纪欧洲装饰艺术中宝塔、悬铃等东方符号的体系化运用。这场被后世称作“中国风”(Chinoiserie)的艺术运动, 不应被简单看成风格的复制,而应该被理解为一种欲望的编制系统,用来回应欧洲自身在语言、宗教、政治等领域的由于现代性的发展所带来的动荡经验。

通过比对中国本土文献与尼霍夫的想象性图绘,艺术史学家习惯于揭示其对南京大报恩寺琉璃塔的失真描绘如何将中国建筑文化简化为一个物件、一个装饰性的表面,或是一个遥远的美学景观①。大卫·波特(David Porter)和休·霍诺尔(Hugh Honour)等学者认为,尼霍夫的叙述不仅是信息层面的记录,更在塑造一个理想化的中国形象方面发挥了关键作用。这种描绘并非真正与中国文化的深入互动,而更多是欧洲人欲望与焦虑的投射。在他们看来,尼霍夫对南京琉璃塔的刻意误读,是欧洲人构建异国情调想象的一部分。正如霍诺尔所指出的, “尼霍夫讲述的南京琉璃塔,在他那个时代的人看来,或许并不比曼德维尔(Mandeville)笔下的‘蒙图尔城堡’更具真实性。”②在这一视角下,“中国文化为欧洲人提供了一种慰藉性的形象,使其在语言、宗教和国家治理等充满动荡与不确定性的领域中,看到了稳定与合法性的可能。”③

与此同时,采取后殖民研究视角的学者们审视了尼霍夫中国行的社会、政治和经济背景,以便更清晰地理解他对南京琉璃塔的描绘如何反映欧洲的殖民议程。蒂莫西·布鲁克(Timothy Brook)④ 和黄怡(Ellen Huang)⑤ 认为,尼霍夫对这座塔琉璃(瓷器)材质的赞美与荷兰殖民的利益紧密相连。通过强调中国的物质财富,特别是瓷器作为商品的价值,尼霍夫对琉璃塔的描绘实质上反映了一种全球殖民经济过程。而在这一过程中,美学上的欣赏掩盖了经济剥削的目的。与此类似,伦纳德·布鲁塞(Leonard Blussé)和庄国土⑥指出,荷兰东印度公司(Dutch East India Company)之所以派遣尼霍夫前往中国记录南京琉璃塔,是为了垄断关于中国的知识,从而确保对该地区贸易的主导权。这方面的研究强调,尼霍夫的记述是殖民权力结构的一种延续,目的是将中国文化挪用为欧洲的消费对象。

与上述研究不同,此处对尼霍夫的经历进行重新审视,不再局限于他作为殖民代理人的身份,而是进一步探讨其个人情感与感官体验如何影响了他对大报恩寺琉璃塔的描绘。尼霍夫在细节处理上融入了丰富的想象力,这些做法暗示了他试图保留个人印象的意图,同时也折射出他无法被符号化的无意识的残余。值得注意的是,尼霍夫将琉璃塔的某些结构误认为菠萝,这一“错误”可被解读为一种口腹之欲的幻想——作为一种心理防御机制,它将象征层面上难以企及的愉悦(理解琉璃塔的文化意涵)转化为感官层面上可即时获得的满足(食用水果)。

我们必须警惕一种太过直白的文化翻译逻辑:仿佛尼霍夫把琉璃塔看做是菠萝,仅仅是因为形似。但正如拉康式的误认(méconnaissance)所揭示的,关键并非在于对象“像什么”, 而是在于主体如何通过这一“像”的结构,去填补其对大他者(big Other)的缺席之体验。换句话说,琉璃塔之“果化”, 并非是对中国建筑的误解,而是一种欧洲帝国对他性(alterity)的吞咽尝试,将不可理解者(the untranslatable)转换为可以咀嚼、内化的东西。

若寻求更明确的建筑“水果化”实例,苏格兰邓莫尔庄园的“大菠萝”(Dunmore Pineapple, 1761)或许最具代表性:其穹顶由巨型菠萝雕刻而成,直接将热带水果作为帝国奇观的建筑符号。值得注意的是,邓莫尔本人正是在担任弗吉尼亚殖民地总督之后才回到英国完成这座建筑。他不仅从美洲带回了关于热带果实的经验,也将原本属于热带、属于殖民边界的他性封装在一个被规训的建筑形式中,使得“他者”成为“装饰性”的符号、可供凝视的对象。

生产替代物的语境

17 世纪初,荷兰人迫切希望获取关于中国的详尽信息,以扩大其在远东地区的商业影响力。1609 年,他们在日本平户设立了贸易据点,并于 1641 年迁至长崎。虽然荷兰与日本之间的关系相对稳定,但在与中国交往的过程中却屡屡受挫,多次试图建立正式的贸易联系均未获得积极回应。迫于现实,荷兰东印度公司将目光转向福尔摩沙(今台湾),并在当地设立了据点。荷兰人在福尔摩沙兴建了热兰遮城(Fort Zeelandia),借此与来自福建的华商开展贸易。这些商人主要负责运输丝绸、瓷器等商品。然而,尽管贸易得以开展,荷兰方面始终对这样的安排感到不满, 因为航运与定价的主导权依旧掌握在中国商人手中。为改变这一局面,东印度公司于 1654 年派遣使团前往中国,试图就贸易条款展开谈判。为了确保此行能够收集到详尽且具象的第一手资料,公司特意要求随团配备一位素描画师,对沿途所见所闻进行系统记录。

凭借与荷兰东印度公司董事会的密切关系,约翰·尼霍夫被任命为此次外交使命的随团绘图师,负责撰写一份附有精美插图的详尽报告,供董事会内部审阅。公司方面原本希望对此报告予以保密,担心一旦公开,可能引发来自其他欧洲国家的商业竞争。然而,尼霍夫深知,这份报告的意义远不止于内部参考,它同样会引起欧洲学者、商人乃至旅行者的广泛兴趣。他决定将报告草稿交由其弟亨德里克·尼霍夫(Hendrik Nieuhof)进行编辑与整理——这本书最终于 1665 年正式出版,书名为《荷兰东印度公司使团致大鞑靼可汗暨今上中国皇帝记》(Het Gezantschap der Neêrlandsche Oost-Indische Compagnie, aan den Grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen Keizer van China),并迅速成为一部广受赞誉的游记在欧洲流行开来。

水果的旅程

在前往中国之前,约翰·尼霍夫已经在巴西和东印度地区积累了丰富的热带经验。1640 年,作为荷兰西印度公司的一名候补军官,尼霍夫前往荷属巴西,主要活动于马拉尼昂河(Maranhão)和圣弗朗西斯科河(São Francisco)流域,靠近伯南布哥(Pernambuco)地区。1649 年,葡萄牙人收复该地区后,尼霍夫离开巴西,随后加入荷兰东印度公司,并在巴达维亚(Batavia)度过了数年。他的任务是记录所见所闻,为荷兰的殖民利益提供图像与文本资料。由于缺乏对这些地区语言文化的深刻认知,他的游记大多集中在生动地描绘当地的自然景观、食物、水果和动物上。这些描写展现出他丰富的感官印象和强烈的好奇心。例如,他详细描述了巴西人如何灵活地攀爬高树,从枝头采摘带有“甜嫩髓质”的果实(见图 1)。在东印度群岛,尼霍夫的观察范围则扩展至丁香、肉豆蔻等香料,以及由椰子制成的热带糖果。他还对一种类似菠萝的大型水果表现出浓厚兴趣,详细描述了其独特的三角形多刺外壳以及分隔结构内金黄色果肉的丰富质感。此外,尼霍夫在 1640 至 1650 年间长期驻留于东印度群岛(今印度尼西亚),并在此期间记录了当地华人社区的生活习俗,包括他们如何腌制一种名为“爪哇藤”(Javanese Rottangs)⑦的水果。尽管这些华人移民已在东南亚定居多年,尼霍夫仍用“Chinese”一词来指代他们。这些观察,特别是他对华人及其与水果之间联系的记载,或许为他后来的中国描绘提供了灵感。在他的绘画作品中,热带风景与中国建筑常常交织在一起,形成了一种独特的视觉风格。

1655 年,尼霍夫启程前往中国,经由印度尼西亚和澳门抵达广州。随后,他沿赣江溯流而上,途经南昌、铜陵,最终于 1656 年 9 月抵达南京。在一个阳光明媚的日子里,尼霍夫终于邂逅了南京的大报恩寺琉璃塔(见图 2),并写下了如下文字:

这座塔共有九层,一共有一百八十四级台阶通往塔顶。每一层都有环形回廊,里面摆满了雕像和绘画,还有精美的灯饰。塔的外表全部覆盖着釉彩,并涂上了绿色、红色和黄色等各种颜色。整座建筑由多个部分组成,但连接得非常巧妙,看起来就像是一个整体。回廊的四角都挂着小铃铛,风吹过时会发出清脆悦耳的声音。塔顶装饰着一个巨大的松果形饰物,据说是用纯金打造的。从上层的回廊望出去,不仅可以俯瞰整座城市,还能看到长江对岸的乡村风景,视野非常开阔,尤其使广阔的南京城一览无遗,城郊一直延伸到江边,景色十分壮观。⑧

尼霍夫对琉璃塔的描写在结构上呈现出一种从客观到主观的渐变。其前半部分采用了较为直白、客观的语调,对塔的形状、颜色和装饰风格进行详细描述,符合东印度公司要求他撰写记录的实证性文体。然而,随着描述的推进,他的语言逐渐转向更加个人化、甚至带有梦幻色彩的表达方式,显露出一种感性经验的自然流露。尤其引人注意的是,他将塔顶比作一个沉重的“松果”(荷兰语:pijnappel)。这一比喻看似朴素,实则包含着丰富的语义层次。

在中世纪英语中,“pineapple”一词原本指的正是松树所结的球果(即松果),这一点从其词源构成可见一斑:松果长于针叶树之上,正如苹果生于果树之上。然而到了 17 世纪中叶,随着欧洲殖民者对美洲的深入,一种外形粗糙、顶部长有剑形叶片、果肉呈螺旋状排列的热带水果(学名 Ananas comosus)逐渐进入欧洲人的视野。由于其外形与松果相似,这种新奇的热带果实被命名为“pineapple”,与原本指松果的用法发生重叠,导致两个意象在一段时期内共存并产生混淆。直到 17 世纪末,“pine-cone”这一复合词才被专门用于指代松果,以便与热带水果“pineapple”加以区分。

与英语类似, 在这一语义演变的背景下,尼霍夫在 1650 年代对南京琉璃塔的描写中所使用的“pijnappel”一词,正处于这种语义分化尚未完全确立的时期。在当时的荷兰语中,该词既可指传统意义上的松果,也可能指涉新近在热带地区发现的松果状水果。因此,结合他对塔顶造型的形容,以及他在南美与东南亚的旅行经历,我们可以合理推测,这里的“pijnappel”更有可能指的是一种松果形状的热带水果。(见图 3)

由于尼霍夫不懂中文,也不了解中国的文化传统,他无法理解琉璃塔的形状、图案和装饰所蕴含的象征意义。他意识到,这座塔无法给他带来更深层次、更复杂的满足感,因为那种满足感需要通过语言和文化象征体系的理解来获得。正因如此,尼霍夫感到一种疏离,同时也经历了自恋幻想的破灭。马克·考辛斯(Mark Cousins)将这种自恋幻想描述为观者与对象之间的想象互动,在这种关系中,观者期望对象能够反映并肯定自己的欲望和身份:

观者的自恋与对象的重复之间形成了一种保守性的结合。这是因为,自恋本质上只关注对象是否能够将荣耀反射回主体。因此,观者与对象之间的自恋关系总是以这样的方式运作:这个对象展现了我多么有眼光,或者我观看和谈论这个对象的方式有多么聪明。⑨

尼霍夫将自恋投射到琉璃塔上失败后,便转向了内摄(introjection)。通过内摄过程,尼霍夫不再把琉璃塔当作一个外在的景物或象征,而是将其内化为自己心理世界的一部分,重新塑造它的意义,使之符合他的主观欲望和情感需求。由于无法在象征层面获得更复杂的满足,他转而寻求另一种替代性的愉悦——口欲。正如考辛斯所指出的:

愉悦的关系涉及观众的自恋幻想。现代美术馆已经意识到,如果这种幻想得不到满足,美术馆参观者的保守心理——他们穿梭于一间又一间展厅,却始终无法真正从画作中获得愉悦——便会退缩,逐步倒退到必须以进食来填补空缺。这也是为什么所有美术馆都会设有咖啡馆。关键在于,你必须意识到,美术馆里的咖啡馆象征着本应成为艺术观众的人,在无法在艺术作品中获得复杂层次上的愉悦时所经历的退行。由于心理无法体验到审美愉悦,观众首先退回到拥有的幻想。因此,即便无法真正欣赏画作,观众仍然想买一张明信片作为替代。接着,它会从明信片进一步退行到更基础、更确定的满足方式——“如果我无法拥有它,至少我可以吃掉它。”因此,我们几乎可以将博物馆的空间,看做弗洛伊德所提出的性心理发展阶段(psychosexual development stage)的建筑化呈现。充分理解对于大多数参观者而言,他们最终都会一路退行到底。令人惊讶的是, 而当观众离开咖啡馆后,有多少人会想去洗手间。这一刻,人类的需求回归到了最基本的层面,因此,美术馆实际上展现了整个口欲期与肛欲期的发展过程。⑩

根据考辛斯的观点,弗洛伊德的“快乐原则”理论为理解尼霍夫如何在心理层面将琉璃塔描绘成热带水果提供了一个框架。按照弗洛伊德的说法,当智力或审美满足无法实现时,人的心理会转向更具身体性的享受,比如口腹之欲。对尼霍夫而言,他无法完全理解或深入接触中国的文化和象征体系,因此转而寻求口腔快感。通过将琉璃塔比作水果,尼霍夫采取了一种心理内摄策略:与其去理解陌生复杂的异国文化,他选择“吞食”它,将陌生的事物转化为一种熟悉、具体且令人愉悦的体验。

尼霍夫从试图解读琉璃塔的象征语言,到将其视为水果加以吞食的转变,也可以通过朱莉娅·克里斯蒂娃(Julia Kristeva)关于成年人在象征秩序与符号秩序之间摆动的理论来理解。在她的开创性著作《诗意语言的革命》(1974)中,克里斯蒂娃阐述了这一辩证摆动的过程,说明个体在身体层面固有的摆动何促成不同存在层次之间的转换,最终导致言说主体的形成。这一现象并非静态的摆动,而是不断超越新界限的动态过程,源于排斥与停滞之间、符号域与象征域之间⑪的持续相互作用。

尼霍夫在面对琉璃塔时,由于无法进入其象征语言的秩序,被动地对这一秩序做出了否认。他的主体性在此经历了一次克里斯蒂娃所谓“命题的转移”(thetic shift):尽管他依然受制于象征法则的结构性支配,却在符号化过程的中途停滞,被卡在一个必须被穿越的临界阶段——在否认象征秩序的同时,又无法真正脱离其运作。这种否定并非全然拒绝,而是一种通过推迟进入象征而形成的短暂悬置,在其中,能指尚未被固定,意义仍处于滑动之中。⑫对于尼霍夫而言,这一命题性的错位具体表现为:他将原本不可解的建筑符号——琉璃塔——转译为一种可识别、可命名的对象,即“水果”。这一转换不仅是一种简化的认知代换,更是一种防御性的恋物机制的生成。在象征秩序无法完成命题定位之际,主体退回至驱力经济的层面,以一种替代性的物(水果)作为命题功能的暂时承载体。这种替代并非偶然,而是由一个更为深层的精神结构所支撑:它所否认的不仅是象征秩序中“母亲已被阉割”的结构性前提,更可追溯至主体生成的更早阶段:即镜像阶段中,主体试图将自我形象与自身作为语言器官的身体部位区分开来的那种原初的困难。在此,我们看到的是一种介于能指尚未稳固、驱力尚未被规训的阈限状态:一个既未完全进入象征领域,又未彻底回归“母性空间”(chora)的张力场。与此同时,尼霍夫将自身经验投入到一种原初性的口腔情欲结构之中,这种结构允许他对象征法则本身提出质疑,并通过对命题的拒斥,将欲望从语言结构中抽离,使之暂时附着于具体对象之上。正是在这个过程中,命题被移转至驱力领域(the realm of drives),以此构成一种短暂的主体现实。这种恋物式的象征性替代行为,并不是对象征的逃避,而恰恰是其必经的断裂环节,是主体在面对符号失效时,为维系自身完整性而进行的符号重构实践。⑬

尼霍夫之所以将塔视为某种“松果”或“热带水果”,并非源自形态的相似性,而是源自身体记忆的回流与驱力路径的重新连接。他的热带经验——尤其是他在巴西和东印度所接触到的水果、气候与味觉感受——构成了某种无意识的材料库。当他站在中国面前,面对一座既熟悉又陌异的建筑时,象征秩序中的空缺被触发,于是驱力介入,建构出一种替代性的图像:塔成为可食之物,成为可以“带来满足”的身体对象。进一步解读尼霍夫对琉璃塔的描写,可以发现更多潜在线索,揭示他为何反复强调塔顶的“松果”形态。

九月的南京气温依然温暖,阳光明媚。对于尼霍夫而言,攀登九层高的琉璃塔无疑是件辛苦的事。他在攀爬过程中感到炎热和疲惫,汗流浃背、喘着粗气。他在游记中提到“这座塔共有九层,一共有一百八十四级台阶通往塔顶”,这不仅是一个客观的描述,也显示了攀登过程的艰辛。他一定想喝点水,或者吃点能解渴的东西。

琉璃塔在阳光下闪闪发光,黄色、红色和绿色交错点缀着塔身。奇特的螺旋状图案遍布其上,但尼霍夫无法理解它们的含义。他一定是太热、太累、满身大汗,又感到困惑。耀眼的色彩和奇异的形状让他想起自己在巴西和东印度群岛见过、吃过的那些热带水果。那些黄红色的果实点缀着绿色叶片的记忆涌上心头,而当他试图描述这座塔时,脑海中浮现的正是那些带有鳞片和外壳的热带水果。他写道:“[这座塔] 内外都有美丽的回廊,釉面在阳光下闪烁着黄色和红色的光泽,并透出一抹绿色。”

突然,一阵微风拂过他的脸庞,带来一丝清爽,仿佛渗入心底。他不禁好奇这股风从何而来,仔细观察后,发现风是通过一些长方形的开口吹进来的。他不确定这些开口是通风孔还是窗户,因为它们的尺寸介于两者之间。他伸手触摸其中一个框架,感受到一种类似铁器的冰凉触感。无论这些开口的实际用途是什么,它们都带来了清新的微风。尽管攀爬仍然艰辛,每当攀上一层,这些通风孔送来的微风虽微弱,却弥足珍贵,带来一丝难得的舒适。他写道:“塔的每一层都有通风孔和带铁栅栏的窗户。”

尼霍夫继续向上攀登,气喘吁吁,汗水湿透了衣襟。最终,他站在了塔顶,感受到一种深深的成就感。攀登琉璃塔的旅程充满挑战,正如他深入中国腹地的艰难旅程一样,途中经历了无数危险、恐惧和障碍。但他成功地克服了这些困难,登上了塔顶,他知道,接下来的旅途——前往北京的征程——他也同样能够战胜一切困难。从塔顶俯瞰,景色令人惊叹。他可以看到整个南京城、城郊以及通向此地的长江航道。几只鸟儿在天空中盘旋,轻盈地扇动着翅膀。这让他联想到眼前延展的城墙,就像是两只巨大的翅膀,向长江的河岸延展而去。他写道:

从上层的回廊望出去,不仅可以俯瞰整座城市,还能看到长江对岸的乡村风景,视野非常开阔,尤其使广阔的南京城一览无遗,城郊一直延伸到江边,景色十分壮观。⑭

除了令人惊叹的景色,铜铃也吸引了尼霍夫的注意。这些铃铛随着微风轻轻摇摆,发出优雅而轻快的旋律,风声携带着清脆的铃音,在炎热的夏日空气中带来一丝意想不到的清凉与愉悦。这让他感到惊讶——他原本没有想到会在这样的地方遇到“会歌唱的”铃铛。然而,当那温柔的铃声在他周围回荡时,某种情感在他这位热爱音乐的灵魂深处被悄然唤醒。铃音仿佛将自然与建筑的元素交织在一起,编织出一首美妙的交响乐。他写道:“ 回廊的四角都挂着小铃铛,风吹过时会发出清脆悦耳的声音。”⑮

过了许久,尼霍夫终于欣赏够了这壮丽的景色。在僧人的带领下,他缓缓下塔。当他站在塔基回望这座佛塔时,注意到塔顶的结构比起塔身显得格外的大。他向僧人询问其来历,僧人回答说塔刹是用黄金制成的。尼霍夫无法完全理解这个塔顶装饰的意义。在他看来,它就像是几个圆形物体随意堆叠在一起,既奇特又引人入胜。然而,不知为何,这个造型让他莫名地感到沉重。他猜想,也许只是自己攀登后的疲惫在作祟。这个景象让他回想起自己在巴西看到的土著人采摘坚果的情景——他们攀爬至高耸的树梢,摘取那些圆润、金黄的果实。这段记忆被再次唤起,源于他刚刚经历的垂直攀登,以及最终在高处发现一个金黄色、圆滚滚的物体的共同体验。与此同时,他也想到了自己在东印度群岛见过的“地坚果”(Earthnuts)——小巧、金黄、浑圆。

疲惫和汗水让他的思绪变得模糊,他渴望喝点什么——最好是一杯清爽的果汁。这种渴望让塔顶那沉重的圆形结构在他眼中更加像一个成熟的金色果实。他写道:“塔顶装饰着一个巨大的松果形饰物,据说是用纯金打造的。”⑯

帝国的饕餮胃口

约翰·尼霍夫在描绘琉璃塔时所流露出的“吞食水果”的感受,被他的弟弟亨德里克·尼霍夫敏锐地捕捉到了。为了使旅行叙述更具吸引力,也更容易引发欧洲读者的共鸣,亨德里克协助约翰对原始手稿进行了润色与调整。在他后来修订并出版的尼霍夫中,特意对这一细节进行了补充与延展,具体内容如下:

在广阔的平原中央,矗立着一座高耸的塔楼,由瓷器建造而成,工艺之精湛与造价之昂贵,远超中国其他建筑。这座塔无疑向世界展示了中国匠人在昔日所拥有的非凡才智与工艺。这座塔共有九层,共有一百八十四级台阶通往顶端。每一层都设有环形回廊,内部装饰着众多雕像与图画,并配有精美的灯饰。塔身外部全部覆盖着釉彩,色彩斑斓,有绿色、红色和黄色等多种色调。整座建筑由多个部分构成,但其粘合工艺巧妙精湛,使其看起来犹如浑然一体。回廊四角悬挂着许多小铃铛,当微风拂过时,铃声清脆悦耳,宛如自然奏响的乐章。塔顶则镶嵌着一个巨大的菠萝饰物,据说是由纯金铸造而成。站在最高的回廊上,不仅可以俯瞰整座城市,还能远眺长江(Kiang)对岸的广袤乡野,景色美不胜收。尤其是当你观察到这座城市的庞大规模时,更会惊叹它的城郊一直延伸至江岸的壮观景象。⑰

这种替代关系在此清晰可见:亨德里克在修订文本中,用“菠萝”取代了“松果”来描绘琉璃塔的塔顶,意在强化对欧洲读者的感官吸引力,尤其是与口腔快感之间的联想。在 17 世纪的欧洲,菠萝远比松果更具异国情调,亦更被视为甜美、多汁且珍贵的果实。换言之,“菠萝”在欧洲人的想象中,代表着更高的可食性与感官诱惑力。事实上,当菠萝首次从新大陆被带到西班牙时,只有一个成功存活下来。这颗孤零零的菠萝被献给了国王费迪南德(Ferdinand II of Aragon,1452–1516),他在品尝后宣称这是一种绝佳的水果,并将其视为自己的最爱。然而,这种偏爱几乎无法再度满足,因为他已经吃掉了当时整个欧洲唯一的一颗菠萝。正是从这个故事开始,菠萝热潮逐渐兴起。彼时,人们以自己成功种植菠萝为荣,欧洲本土培育的菠萝尤为珍贵,而接触过海水的菠萝则被认为价值较低。到了 17 世纪,由于稀有性和高昂的价格,菠萝热潮愈演愈烈,最优质的菠萝仅供欧洲王室享用。国王和贵族们对菠萝十分推崇,将其视为奢华待客之道的象征,并广泛应用于艺术、时尚、文学和音乐之中。

尽管约翰·尼霍夫最初在他的素描草图中描绘琉璃塔时,已赋予其类似水果的形态——塔身如同树干,塔顶呈圆形果实状,装饰图案酷似十字花瓣(见图 3),但亨德里克进一步精细化了这一表现,使其更趋近于菠萝的形象,符合荷兰静物画的绘画传统(见图 4)。亨德里克在这幅画中添加了许多热带元素,我们可以清楚地看到塔楼走廊背景中出现了“椰子树”。他利用植物图案填补了塔楼装饰图案中模糊的部分,甚至影响了塔楼的整体结构。原本位于屋檐下的斗拱被波浪状图案取代,而屋檐上方则增添了半圆形、花瓣状的边框。原先用于支撑栏杆的斗拱结构被类似矩阵状、十字形花纹所代替。塔顶部分更加类似于菠萝,球形与半球形的结构被描绘得更加圆润,并采用了弯曲的线条与柔和的光影效果,这种手法类似于静物画中水果的表现方式。这一部分色调变得更轻盈,而塔身则呈现更深的阴影。屋顶的檐角变得更加弯曲,并在下方添加了叶片状的结构。每片“叶子”角度各异,使其呈现出一种灵动的生命感,而非僵硬、呆板的建筑形态。同时,塔楼四周的回廊也被简化,缺少了原本复杂的细节,并被调整到距离塔楼更远的位置。回廊的高度和宽度也都被缩小了。原本位于塔楼附近的大殿被完全省略。这些改动使整幅画看起来更像是一盘精心摆放的水果,而回廊则仿佛成为了盘子的边缘。塔楼周围的地面干净整洁,犹如一只光滑洁白的盘子。整幅画采用单一光源照亮,进一步强化了静物画的特点。

静物画是 17 世纪荷兰艺术中的重要绘画题材,常以食物、水果、器皿等物品为描绘对象。这类作品不仅展现艺术家的卓越技艺,还蕴含丰富的象征意义,例如腐败的果实暗示生命的短暂(Vanitas),珍贵的器皿和稀有食材象征财富与奢华,而葡萄酒与面包则具有宗教隐喻,指涉基督圣体与圣餐仪式。亨德里克很可能接受过这一技法的训练,或受到该风格及其象征传统的影响。如果我们观察阿尔伯特·艾克豪特(Albert Eckhout)17 世纪的菠萝静物画(见图 5),以及 1628 年匿名画家在哈勒姆地区创作的《静物画:罗默酒杯、盘子、柠檬与面包》(见图 6),我们会发现这些画作与亨德里克·尼霍夫的琉璃塔版画之间存在很多相似之处。描绘巴西水果的静物画中的云朵与天空的背景被移植到尼霍夫所绘的南京画面中,用以表现相似的晴朗天气。环绕琉璃塔的椰子树,与艾克豪特画中围绕菠萝的西瓜、柠檬和辣椒形成了对照。而琉璃塔那带刺的飞檐,与菠萝顶部的尖锐鳞片之间的相似之处令人惊讶。再看看回廊与地面的形态和光影,它们是否被绘制成像是一只托住柠檬的盘子?

阿尔伯特·艾克豪特,“巴西水果”,17 世纪。

匿名,“静物:罗默酒杯、盘子、柠檬与面包”,1628 年。

17 世纪初,物品的绘画表现形式在整个欧洲蓬勃发展,从西班牙和意大利到德国和荷兰,都涌现出大量相关作品。荷兰静物画成为这一趋势的典型代表。荷兰静物画的主题反映了当时荷兰共和国的重商主义和早期资本主义文化,在这种文化背景下,商品在社会意识中占据核心地位。荷兰社会前所未有地沉浸于物质商品之中,人们对这些物品的兴趣主要源于它们作为商品的价值。

社会各阶层的共同目标是通过商业交换来获取和拥有奢侈品。与此同时,正如伊丽莎白·爱丽丝·霍尼格(Elizabeth Alice Honig)所指出的,荷兰静物画属于一种想象领域,它为鉴赏家提供愉悦,使他们能够将自身认同的象征秩序投射到物品上,使这些物品成为空白的符号载体,从而脱离个人经历的具体背景。这正是本文试图论证的观点,并且可以在以下现象中找到证据:即前象征性的、多层次的个人体验轨迹与象征秩序对意义的挪用之间的差距;前者试图通过模棱两可的方式进行抗拒,而后者则不断地简化、固定并控制前者。本文认为,这两种看似对立的视角实际上指向同一个核心问题,即荷兰静物画在象征秩序中发挥了作用,使帝国拥有操纵和重塑全球物品意义的权力和快感,无论是为了满足鉴赏家的凝视,还是为其政治扩张和商业利益服务。

1650 至 1660 年代,荷兰黄金时代达到顶峰。艺术家如亚伯拉罕·范·拜伦(Abraham van Beyeren)和威廉·卡尔夫(Willem Kalf)创作了被称为“pronk”的静物画,这类作品强调通过物品的美感和装饰性来满足感官享受。在这些绘画中,昂贵的进口商品,如中国瓷器、威尼斯玻璃器皿和银器,被精心摆放在奢华的织物上,在柔和、沉静的光影中呈现出华丽的视觉效果。在“pronk”风格中,热带水果与中国器物经常被并置,以营造一种奢华、精致、异域和隐秘愉悦的氛围。威廉·卡尔夫的画作《静物画:带有中国碗、鹦鹉螺杯和水果的静物》(见图 7)便是这一传统的典范。画作中的桌面上放置着一只来自明代晚期的青花瓷盖碗,其外壁浮雕装饰着“八仙过海”图案。在右侧,还可见一只镀金银制鹦鹉螺杯,其底座雕刻成支撑天地的神祇阿特拉斯(Atlas)的形象。杯沿饰有《圣经》中海怪吞噬约拿的场景,而在海怪头顶,还雕刻着手持三叉戟的海神形象。

可以说,正是由于荷兰静物画中普遍采用将中国商品与热带水果并置的做法,使得亨德里克·尼霍夫无意识中使用菠萝来象征琉璃塔。菠萝和琉璃塔都是荷兰人可以表征的外来物品,但这种表征本身掩盖了当时他们对这些物品缺乏真正的了解;这些物品的混淆既是人们所期望的,也是不可避免的,因为基于它们未知的特性,它们在象征层面上变得可以互换。

在当时,人们尝试但往往无法在欧洲土地上成功种植菠萝,同时也不理解中国瓷器的制作技艺。约翰·尼霍夫在他的笔记中写道:

直到现在,我们仍然不清楚他们是如何将这种材料烧制成如此精美绝伦、无可比拟的瓷器,因此,我将在这里讲述我们听到的说法。在南京省(今江苏省)有一座名为宜兴府的城市,当地人从山中开采陶土,并将其制成每块约三磅重的方形土块,以通常的价格出售,每块约值一枚日本钱币。买家购买这些土块后,运往景德镇进行烧制。

烧窑的过程始于连续十五天的高温焙烧,然后封窑,使空气无法进入。再经过十五天后,窑门会在一位窑官的监督下开启。这位窑官会从各类瓷器中挑选五分之一呈献给皇帝,剩下的瓷器则交由官津镇的商人进行交易和运输,销往各地。

尽管南京地区出产这种陶土,但当地人对瓷器烧制技艺的了解远不及景德镇的工匠。景德镇的工匠们擅长在瓷器表面施加极其精细的第一层釉彩,并使用“艾”(可能指蓝色颜料)进行绘制,使瓷器更加赏心悦目。这种专业技艺仅在家族内部代代相传,绝不会传授给外人。⑱

琉璃塔不同于菠萝,无法轻易被商品化并像菠萝一样进口。真实的建筑和真实的水果都与经验本身紧密相连,因此难以被客体化、占有或复制。因此,对琉璃塔的再现便替代了商品的角色,为象征化和复制提供了可能性。琉璃塔的图像描绘和经过修改的再现,使其在符号层面上更接近于一种进口的菠萝,两者都逐渐脱离了原本的体验和旅行背景。而尼霍夫无法像其他旅行者购买菠萝或中国瓷器一样将琉璃塔作为商品购买,因此,通过以热带水果的方式描绘琉璃塔,尼霍夫无意识地创造了一种新的中国符号,使其成为可被消费的对象。中国与热带水果因为图像的再现而都变得可获取、可消费了。这样一来,尼霍夫通过“吞食”热带水果的幻想,获得了占有琉璃塔的可能性。同样,帝国的主体也通过尼霍夫的琉璃塔绘画在幻想中 “消费”了琉璃塔。

图像的再现打开了“吞食”珍稀物品的可能性,因为摄取这一行为能够掩盖帝国对物品缺席的感知。将琉璃塔描绘成类似菠萝的形象,使其成为一种经过修饰的物件,一个被清空的能指,继而被赋予新的意义,脱离了其原有的现实存在,并被女性化、异国情调和升华的幻想所替代。在荷兰静物画中,帝国的餐桌上摆满了这样的异域食品,例如来自世界各地的菠萝,成为帝国幻想的投射。帝国持续渴望这种满足,因此不断创造可以被摄取的替代品。食物的再现与食用过程是可以分开的。食用行为本身制造差异。进食属于实在界的范畴,是主体试图回避的。而食物的再现则属于想象界的范畴,是主体的投射。当帝国在餐桌上展示来自世界各地的食物时,其目的并非仅仅是营养供给,而是一种政治外交的表演。餐桌规定了主人与客人之间的关系,成为政治权力的舞台,各种象征——即用以满足不同客人期待的替代物——在此汇聚。消费行为仅在象征领域中运作,而真正的食用则被刻意回避。然而,在个人层面,进食是无法避免的,对身体满足的渴望不可避免地带来排斥(abjection)。这种欲望逐渐催生出对食物的爱或憎恨的情感。最终,客人们会意识到,尽管他们共享进食的行为,但他们无法真正共享食物本身。

一方面,尼霍夫的“菠萝”可以是一种所有人通过进食经验共享的普通物品;另一方面,当它作为象征符号被消费时,却引发了更多的矛盾。替代物永远无法给主体带来完全的满足。因此,需要不断创造新的替代物, 从而再次实现命题的转换,使个人接受这个被赋予象征意义的空白能指。欧洲人在现代性要求的推动下,其被压抑的欲望不断重新创造尼霍夫的“菠萝”(替代物)。尽管尼霍夫的“菠萝”无法在实际的食物层面带来满足,它却提供了一种表达压抑欲望的机会。

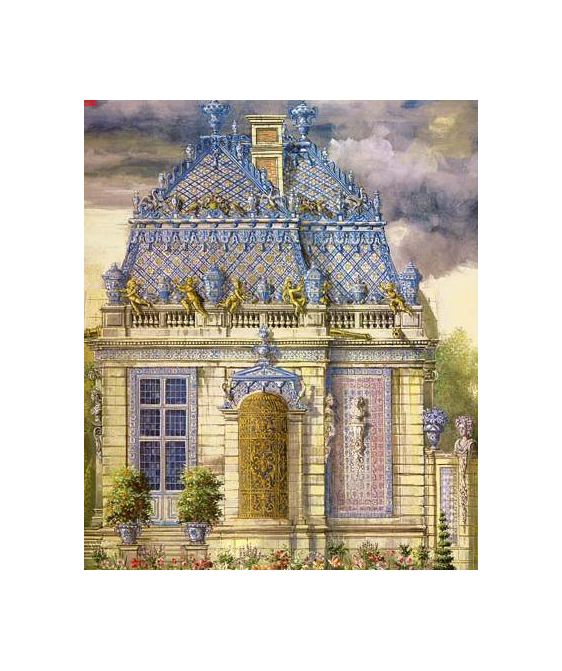

最具代表性的案例,是位于凡尔赛宫园林中的特里亚农瓷宫(Trianon de Porcelaine, 1670–1687)。这座木结构亭阁的设计灵感直接来源于尼霍夫对南京大报恩寺琉璃塔的描绘(见图 8)。不仅在整体形态上,瓷宫还在视觉意象上延续了尼霍夫所开启的建筑“水果化”的想象。在整体构型上,瓷宫的五座亭阁均采取近圆形平面,上升为球状拱顶,而非典型的锥顶或折顶结构。这种垂直方向上连续鼓胀、略呈重心下沉的轮廓,与菠萝天然的轮廓高度相似:底部宽厚、上部渐收。其在比例处理上刻意压低了檐口高度,使得穹顶部分的体量在视觉上占据主导地位,强化了“果实”之感,犹如一颗被放置在台座之上的热带水果。屋顶的饰面采用蓝白的瓷砖覆盖,其图案并非简单重复,而是以叶片形状的图块精细铺排,并以放射状或螺旋状方式排列,与菠萝表皮的菱形凸起结构极为相似。在 17 世纪的建筑装饰语汇中,这种图案结构本应服务于植物装饰(如橡叶、月桂),但在瓷宫中却转化为一种表皮处理策略,仿佛果皮的多孔肌理。从色彩的角度来看,特里亚农瓷宫所采用的黄色墙面与蓝白相间的屋顶瓷砖形成高度对比的配色方案,在 17 世纪末的法国建筑中颇为罕见。这种色彩组合仿若是呼应了当时欧洲对菠萝这一热带奇果的视觉想象:黄色代表其果肉与果皮的金黄熟透,蓝白则抽象了其叶冠在光照下的银蓝反光。法国植物学家查尔斯·普吕米耶(Charles Plumier)在 17 世纪所绘制的菠萝植物图谱中,常以蓝绿色调描绘其顶部叶冠部分,这种色彩处理与特里亚农瓷宫屋顶所采用的蓝白釉面瓷砖在视觉语汇上形成了共鸣关系。

然而,在对大报恩寺琉璃塔的模仿之作的瓷宫中,使用者不需要也无法再体会到尼霍夫面对琉璃塔的困惑、疲惫、炎热、口渴等种种真实的身体经验。瓷宫成为了一个甜美却空洞的表皮:它不再诉诸记忆,也不再激发陌异。瓷宫的真正用途是非常私人的:路易十四(Louis XIV, 1638–1715)特意修建此地,以便与蒙特斯潘夫人(Madame de Montespan, 1640–1707)幽会。在这里,君主的情欲得以逃离天主教会的道德规训,而瓷宫自身,则成为了一种欲望投射的空白能指。

另一典型案例可见于波茨坦无忧宫(Sanssouci)园林中的中国茶亭(The Chinese Tea House)(见图 9)。中国茶亭在形态上保留了球状鼓顶与金色尖饰的组合,屋顶起伏如菠萝表皮的叶状结构,屋身覆以青瓷色釉面,与果实的质感与色调形成对应。在亭阁向外伸展的部位,一组“中式”乐师雕塑设立于窗间的基座之上,随着他们的旋律轻轻摇摆,为周围的人群演奏。这些雕塑中有男有女,三五成组地围坐在金色棕榈树下,谈笑、品饮咖啡与茶水,同时享用着菠萝与甜瓜。

与凡尔赛的瓷宫类似,这座建筑不仅是对异国风格的形式挪用,更是腓特烈大帝(Frederick the Great, 1712–1786)个人幻想的一种空间化投射。他在其中构造了一个超越普鲁士君主身份的替身主体, 一个音乐家、艺术家、哲学家所共同构成的理想人格。这个理想自我并非直接可达,于是它被转译为一个文化他者的形象, 变成了“成为中国人”的想象。对中国屋的建造,或更准确地说,是对中国屋的消费,是一种借由他者完成主体自洽的行为:在幻象中,缺失被填补,主体性被获得。在这个过程中,腓特烈既成为了那个他所幻想的中国人,也短暂地成为了他理想中的自己。

最终,帝国将其与“他者”的遭遇简化为一个简单的行为——消费(吞食)水果。现代性的空缺正存在于这一机制之中,它剥离了经验背景,将物品占为己有,使其成为空洞的能指,并通过象征秩序赋予其替代性意义。这正如贝尔·胡克斯(bell hooks)在对当代美国族裔文化的研究中所提出的“他者商品化”理论所揭示的:

“他者”的商品化之所以如此成功,是因为它被呈现为一种新的享受,比常规的行为方式和情感体验更加刺激、更具满足感。在商品化文化中,族裔身份被转化为调味料,一种能够为单调乏味的主流白人文化增添风味和活力的佐料。⑲

帝国的象征秩序建立在缺失之上,而它的持续运作,则依赖于这种缺失的再生产。换句话说,它并不提供真正的满足,而是通过不断更替的替代物,让主体陷入无尽的欲望循环,而不是真正触及“真实”(the Real)。尼霍夫的“菠萝”正是这种机制的完美表达。尼霍夫充当了帝国凝视的媒介。他所描绘的“水果”,原本是对他在中国体验的再现,但在这一帝国机制中,却逐渐脱离了琉璃塔的真实存在。尼霍夫的“菠萝”并不是简单的东方奇观,而是一种经过帝国机制过滤、规训,并最终被置于象征秩序之内的建构。它既是“东方性”的表征,又是防止主体真正接触东方“真实”的屏障。帝国通过符号的操控,将尼霍夫可能触及的那个“真实”经验加以封装,使其不致成为撼动象征系统的颠覆性因素,而仅仅成为欲望结构中的又一个诱饵——始终在眼前,但永远无法真正触及。这是帝国创造的一个更深层次的意识形态陷阱:它创造了一种缺失,然后用无法填补的替代物来引导主体不断追逐,维系欲望的结构。欧洲主体面对尼霍夫的“菠萝”时,实际上是在幻想某种“他者的完整性”——仿佛东方世界掌握着某种西方所丧失的圆满性。帝国体系的逻辑,便是制造这种幻想,让主体相信自己可以通过对异域符号的消费来填补内在的空缺。然而,正如“零卡路里甜味剂”提供了甜味的体验却无法真正满足生理需求,帝国提供的异域再现也是“零卡路里欲望”:它承诺满足,但它的真正功能是让满足被无限延迟。正因如此,帝国的运作机制必须依赖于不断生产新的替代物,以维系主体的不满足。然而,这些替代品虽然旨在弥补帝国所遗留的虚无,却从未真正带来满足——就像一颗无法被食用的水果。因此,一个持续循环的过程被不断复制:空缺、再现、替代,以及随之而来的不满足。这一悖论正是欧洲帝国象征秩序的核心:果实被呈现出来,但真正的食用却被禁止。

- 范琳(Fan Lin)认为,尼霍夫对琉璃塔的描绘剥离了其原本的佛教意义,并以欧洲的装饰性图案取而代之。──范琳,《分裂的记忆:南京琉璃塔的文化传记》,《欧洲汉学学会期刊》第 3 期(2022 年),第 189 页。(Fan Lin, “Bifurcated Memory: A Cultural Biography of the Porcelain Pagoda of Nanjing,” Journal of the European Association for Chinese Studies 3 (2022): 189.)

- 霍诺尔(Hugh Honour),《中国风:对大中华的想象》,伦敦:约翰·默里出版社,1961年,第 19 页。(Hugh Honour, Chinoiserie: The Vision of Cathay, London: John Murray, 1961, p.19.)

- 戴维·波特,《中国风与非正统美学》,剑桥:剑桥大学出版社,2020 年,第 28 页。(David Porter, Chinoiserie and the Aesthetics of Illegitimacy, Cambridge: Cambridge University Press, 2020, p.28.)

- 布鲁克,《维米尔的帽子:十七世纪与全球化的黎明》(Timothy Brook, Vermeer’s Hat: The Seventeenth Century and the Dawn of the Global World).

- 黄怡(Ellen Huang),《翻译南京琉璃塔》 (“Translating the Porcelain Pagoda of Nanjing”).

- 包乐史、约翰·尼霍夫著, 庄国土译. 荷使初访中国记. 夏门大学出版社, 1989.

- 尼霍夫,约翰内斯·尼霍夫·亨德里克。《巴西与东印度群岛游记》(1744 年)。Johannes Nieuhof and Hendrik Nieuhof, “Voyages and travels into Brasil and the East-Indies.” (1744).

- 尼霍夫游记的原稿于 1984 年被重新发现(参见 Blussé 与 Falkenburg, 1987 年,第 15–16页)。

- 马克·卡曾斯(Mark Cousins),《新事物》(The New),第 15 部分,第 23 页。

- 同上,第 23 页。

- 奥利弗,凯利(Oliver, Kelly),《朱莉娅·克里斯蒂娃的女性主义革命》(Julia Kristeva’s Feminist Revolutions),载于《希帕蒂亚》(Hypatia)第 8 卷第 3 期(1993 年),第94–114页。

- 奥利弗,第 64页。

- 同上,第 64 页。

- Nieuhof, An Embassy, 85.

- 同上,第 85 页。

- Johannes Nieuhof, Leonard Blussé, and Zhuang Guotu, 荷使初访中国记研究[A Study of The Dutch Ambassador’s Initial Visit to China], 68.

- 约翰·尼霍夫、亨德里克·尼霍夫与沃尔夫冈(Nieuhof, Nieuhof, and Wolfgang),《荷兰东印度公司出使大鞑靼可汗暨中国皇帝记》(Beschryving van’t Gesandschap Der Nederlandsche Oost-Indische Compagnie Aen Den Grooten Tartarischen Cham Nu Keyser van China),第 108 页。

- 约翰内斯·尼霍夫(Johannes Nieuhof)、伦纳德·布鲁塞(Leonard Blussé)、庄国土,《荷使初访中国记研究》,第 64 页。

- 贝尔·胡克斯,《食他者:欲望与抵抗》(Eating the Other: Desire and Resistance),第 39 页。作者笔名 bell hooks 为全小写形式。

https://i.pinimg.com/736x/71/f4/68/71f468de1be17b0e32946ddcef7903a1.jpg

https://i.pinimg.com/736x/4d/9f/87/4d9f87f7ece88b84ab78f2e09db05054.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Dunmore_Pineapple,_Dunmore_Park_near_Airth.JPG/1024px-Dunmore_Pineapple,_Dunmore_Park_near_Airth.JPG

http://img.mp.sohu.com/upload/20170331/d9ff396142194e32a8479096b7f61869_th.jpeg