死岛

Isle of the Dead

- 04

- 22

- 2025

“为了使由生到死的过渡不那么突然,这里的居民在地下建造了一座一模一样的城市。”

——伊塔洛·卡尔维诺,《看不见的城市·城市与死者之三》(1972)

乘坐轮渡,经由潟湖,从威尼斯主岛出发到穆拉诺岛的途中,你会看到一片安静祥和的水中城池。文艺复兴时期的围墙和背后掩映的高大树木,像是瑞士画家阿诺德·勃克林(Arnold Böcklin)的著名画作《死岛》的现实版,这就是威尼斯的生死镜像,岛民的人生终点站——圣米凯莱墓地岛(图 1、2)。

潟湖上的圣米凯莱岛。

第三版《死之岛》,阿诺德·勃克林。

地图中,圣米凯莱岛位于主岛东北方,像一块漂浮于威尼斯上的小阴影,其充满人工痕迹的规整边界如此鲜明,却极少被追逐着狂欢节面具和贡多拉打卡拍照的游客提及。1998 年,受限于窘迫的用地,威尼斯市政府举办了墓地岛的扩建设计竞赛,吸引了 145 个团队的参与。2023 年的普利兹克奖得主,时年 45 岁的戴卫·奇普菲尔德(David Chipperfield)杀出重围拔得头筹,这是他事业早期几个重要的转折点之一,也为他后续带来威尼斯建筑双年展的策展委托。与之相对,西班牙事务所 EMBT 那阿米巴虫般自由弯曲的折线型方案,在一众追求新古典秩序感的入围方案中格外出挑,却止步第二名。这样的评审结果引起了我的好奇。

在 EMBT 的项目介绍中,他们不无深情地写道:“威尼斯现存墓园深陷根本矛盾:奇幻建筑与衰竭土地并存……吊诡的是城市静默如斯,墓园却持续侵蚀潟湖……”

回顾历史,圣米凯莱岛的轮廓确实在不断扩张蔓延。18 世纪的威尼斯人在港口看到的景致还只是两座分立的小岛,各自建有修道院与教堂。早在 1843 年和 1858 年,人们曾两度尝试通过设计竞赛探讨如何将其合并——就像是对 1998 年墓地扩建竞赛的预演。但这些扩建从来不只是空间的再分配,而是城市如何面对终结、如何管理记忆、又如何在人类不可避免的消亡面前勾勒一种秩序——或打破秩序。正是在生者如何想象死亡的方式中,墓园呈现出截然不同的形态:有的精于几何,有的近于生长;有的安抚记忆,有的召唤未来。

1. 圣克卢法令,第一次竞赛

“然而需要铭记的是,生者与死者的空间从未存在本质区隔——事实上,在漫长岁月中,城市始终是二者共享的场域。直到 19 世纪晚期,生者与死者仍在同一空间共生共存。”

——菲利普·阿里耶斯,《死亡的历史》(1977)

自基督教兴起到中世纪晚期,欧洲平民阶层的集体墓穴多建于教堂地下或毗邻空地,而神职人员、贵族及资产阶级精英则享有在教堂内、修道院或私家花园内营建独立墓室的特权。这些城中墓地里腐败的尸体成为了瘟疫的温床,也为中世纪臭名昭著的城市环境增添了浓墨重彩的一笔。

经历文艺复兴的人文主义启蒙之后,18 世纪的欧洲思想已日渐脱离宗教桎梏,启蒙运动推动的生物医学研究也让清洁与健康纳入城市规划的考量。以此为契机,1804 年,刚刚加冕为法兰西皇帝的拿破仑颁布了《圣克卢法令》(Édit de Saint-Cloud):强制要求所有受拿破仑政权管辖的地区停止在宗教场所内实施埋葬,并责令在居民区外围兴建新型墓地。这一法令背后暗含着拿破仑所代表的新兴世俗政权对教皇国所代表的神权的土地争夺,也带来了一系列关于城市墓地运营管理、资金筹措、法规更迭甚至市民意识观念的挑战。

一个显著的案例就是与法令颁布同年开放的拉雪兹神父公墓(Cimetière du Père-Lachaise)。作为首都新政下的示范性墓地,它在初期并未受到市民欢迎。对许多巴黎人而言,长眠于市郊既遥远又寒酸,难以接受。拿破仑的解决办法就像今天的偏僻楼盘开发商给名人送房剪彩一样,给让·德·拉封丹和莫里哀举办了盛大的迁坟仪式。这一举措是成功的,与名人葬在一起和与名人住在一起的想法横贯古今意念相通,寥寥数年永久墓葬就从十多个增加到了 3.3 万个。也许并非巧合,时至今日,几乎每一本提起圣米凯莱公墓的旅游指南都会罗列葬在其中的名人名单。不得不令人好奇:拿皇治下的同期公墓是否都采取了相同的营销思路?

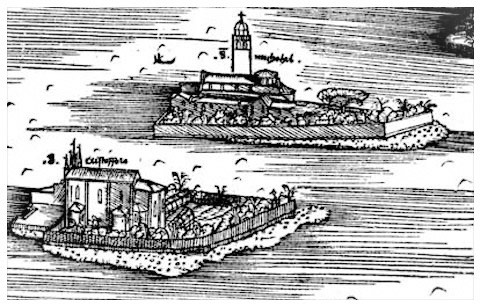

威尼斯的迁坟计划也是《圣克卢法令》推动的一部分。彼时,城中的殡葬环境已经相当严峻,作为一个众所周知的高地下水位城市,威尼斯不仅面临墓葬用地紧缺的问题,还有污染居民饮用水的隐患。漂浮在潟湖上的圣米凯岛和圣克里斯多夫岛因此被征召为新的殡葬场所。(图 3、4)

圣米凯岛与圣克里斯托夫岛。

圣米凯莱岛与圣克利托夫岛。

其中,圣米凯莱岛上的教堂一直以来声名更盛。它由建筑师毛罗·科杜西(Mauro Codussi)于 15 世纪末受卡马尔多利修会委托设计建造,并历经多轮扩建。著名的地理学家毛罗修士(Fra Mauro)曾长居于此,他的制图工坊留下了丰富的档案与藏书,使得图书馆对于这座教堂意义重大。这也为后来圣米凯莱教堂从封闭的修行场所转变成综合文化中心埋下伏笔。

这座现在看来并不特别的教堂在当时的威尼斯是绝对的先锋产物。它的参照系直指阿尔伯蒂,统一纯净的白色大理石山般的立面矗立于潟湖之上,在 15 世纪是相当震撼的视觉体验,彰显了威尼斯共和国的兼收并蓄。修道院的回廊不断改造和扩建,旨在改善修士的生活环境,并引入更为开放的景观体验,其形式语言明显追随着 15 世纪中叶意大利中部的建筑潮流。今日的我们尚无法确证当时是否存在传统与革新之间的争议,但从结果看,公共空间的品质提升和技术进步导致的形式演变是一项共识。这些新的理念得以实现,除了石匠出身的科多西自身精通理论学习与设计施工,也离不开威尼斯精英圈层——参议院与修道院——在文化共享上的共同推动。(图 5—8)

十七世纪的圣米凯莱岛教堂。

圣米凯莱教堂。

圣米凯莱教堂平面图。

圣米凯莱岛教堂回廊内院。

相比之下,关于圣克里斯托夫教堂的资料则相对匮乏,有说法称,在 1807 年被指定为公共墓地前,它就已是废弃状态;还有资料指出它损毁于 1810 年,其中大量艺术藏品遗失海外,不免令人浮想。潟湖上的教堂岛大都有种遗世独立的“道观气质”,而 18 世纪末到 19 世纪初这一激荡时期——法国大革命、拿破仑征战、甚至自然风暴的侵袭——使得多座岛屿被废弃亦属常事。作为参照,更加远离威尼斯主岛的圣母山岛(L’isola della Madonna del Monte),在如今的航拍影像中仿佛预演了圣克里斯托夫在无人干预下的另一种未来图景。(图 9)

当然,不管出于哪种动因,相比圣米凯莱,空地富裕的圣克里斯托夫岛转型为公墓的交接都要简单得多。其原有修道院边上的墓地迅速被重新规划为公共墓区。1808 年,建筑师乔瓦尼·安东尼奥·塞尔瓦(Giovanni Antonio Selva)提交了两个方案:其一是带有服务建筑的回廊方案,其二为极简的围墙方案,整个用地都是墓区。回廊方案更具建筑雄心,但不知道是受限于造价和施工周期,还是威尼斯当局对公墓的承载量有一个切实的预估,最后围墙方案得到了采纳,短短五年施工后,圣克里斯托夫岛完成转型,1813 年正式作为公墓开放。(图 10)

圣母山岛。

塞尔瓦的围墙方案。

这个受限于客观条件的方案导致威尼斯发展出一种独特的殡葬风俗:在主岛的教堂举办完葬礼仪式后,遗体由装饰华美的黑色贡多拉灵船载往墓地岛下葬。这样的送葬画面也激发了诸多诗意表达。正如约瑟夫·布罗茨基《水的符号》中所写:“夜航船渐缓的节奏犹如连贯思想穿越潜意识的轨迹。”(图 11)

随着埋葬需求的增长,圣克里斯托夫岛很快便宣告“满员”。1826 年,圣米凯莱岛也开始作为公墓使用。自此,当局也就开始筹划两岛之间的填海扩墓工程。1841 年,市政建筑师朱塞佩·萨尔瓦多里(Giuseppe Salvadori)提出整合两岛空间的新墓园计划,两年后举办了扩建设计竞赛。洛伦佐·乌巴尼(Lorenzo Urbani)的方案在 13 份参赛作品中突围获选。在这个方案里我们又看到了熟悉的回廊(图 12)。

黑色贡多拉。

乌巴尼的扩建方案。

在两岛整合的背景下,回廊变得愈发合理。首先,它明确划分了各个阶层的入葬区域——尽管人本主义提倡人生而平等,但在死亡面前,依旧有些人更平等。其次,它缓和了两个天然岛屿之间形成的不规则夹角,赋予整个空间更强的整体感与秩序性。尤其是围绕圣米凯莱教堂而设的一圈弧形围廊堪称神来之笔。规则而等距的圆弧塑造了一个没有方位指向的均质空间,让轴线的转折在居中连接的门洞处得以消解。这一方案强调纪念性,它的仪式感来自于身体体验上的对称,而非图面上的几何对称。

带入塞尔瓦的视角看这个竞赛结果,应该会感到十分唏嘘;然而获胜的乌巴尼也终究不是那个时代的幸运儿,他的方案虽然中选但未被实施。只有萨尔瓦多里持续推进各种尺度更大的扩建研究,直到 1858 年的新竞赛(图 13、14)。这一次,七份参赛方案无一获选,只是选定了建筑师安尼巴莱·福尔切利尼(Annibale Forcellini)重新主持设计。最终一个规模数倍于萨尔瓦多里原构想的方案被敲定。它沿袭了传统的地中海式墓园布局以及严谨的几何对称关系,对比同时期英国“风景如画”观念指导下的花园式墓地,显得古典而秩序感强烈。十字形围合体系通过切除四角形成次级围合单元;而乌巴尼的弧形围廊构想被保留并扩展,形成一系列蜿蜒的凹面,连接更大的墓地轴线系统。墓园四边中点设置入口,由此组织内部墓葬区。这个宏大的计划从 1870 年开始动工,一修就修了一百多年(图 15)。

塞尔瓦多里的扩建研究。

塞尔瓦多里的扩建研究。

福尔切利尼的定稿方案。

以 1804 年的法令为起始点纵观圣米凯莱岛这一百多年来的变化,工业化带来的人口飙升与两次世界大战带来的死亡人口剧增,使得安置死者的空间需求持续膨胀。实体空间承载死者纪念的观念有多么根深蒂固,墓地扩张的需求就有多么迫切,以至有时保守且简易的短期计划占了上风,有时冒进而困难的一劳永逸成了解答。前赴后继的建筑师们不断献计献策,又终在更宏观的土地政策、经济需求下沦为整个庞大计划的一块垫脚石。那些散落在档案馆与故纸堆里的方案,多数已无从考证;但如果仔细梳理背后的脉络传承,又能在最终的呈现结果中找到他们思想残存的一席之地。1998 年的竞赛不是一个孤立的转折事件,而是这漫长链条上的一个节点。

2. 赖特的折戟,第二次竞赛

相较于其他欧洲国家,意大利的建筑设计步入现代化的进程显得迟疑而缓慢。在德国兴起包豪斯、法国提倡国际样式的二十年代,意大利最具影响力的建筑思潮是“二十世纪运动”(Novecento)。这一运动相较于颠覆性的现代主义思潮,更强调对历史和文脉的延续,放在优秀建筑遗产遍地的意大利,无疑显得合情合理。与希特勒对包豪斯的围剿形成对比,墨索里尼对不同艺术流派展现出相当开放且支持的态度,这种态度也给“二十世纪运动”甚至后来的“理性主义”(Rationalismo)都蒙上一层法西斯主义的历史污名,以至其在正统的近现代建筑史叙事中总是被一笔带过或者评价消极。

抛开这种“改革不彻底等于彻底不改革”的极端论断,“二十世纪运动”的建筑设计主张在意大利是具有广泛群众基础的。当后现代主义思潮批判现代主义留下的城市疮痍、反思机器理性对大众心理和感情的忽视时,这些作品近年来反倒被许多欧洲建筑学校重新纳入分析体系。它们尊重城市肌理和比例关系,在意材质的感官表达,且没有为了一味讨好想象中的贫民阶层而做极端简化。诚然,这种折衷态度也造就了意大利相对保守的建筑环境。即使在相对“进步”的米兰,关于建筑革新的讨论也多半温吞不激;至于威尼斯,则似乎连时间本身都不再流动。

其中一个颇具争议的案例就是弗兰克·劳埃德·赖特在威尼斯的折戟。战后的意大利逐步摆脱政治对立,建筑师及评论家布鲁诺·塞维(Bruno Zevi)组织了提倡建筑有机形态与民主化的组织 APOA。该组织高度推崇赖特和阿尔托(Alvar Aalto),并将两人列为名誉成员。赖特也受邀为其杂志《Metron》撰稿,进一步扩大了自己在意大利的影响力。在这样的机缘下,赖特获得了来自威尼斯的建筑设计委托——委托人是青年建筑师安杰洛·马西埃里(Angelo Masieri),他计划在威尼斯的运河边将一个老宅改造为以自己命名的基金会。

赖特对这个项目可谓倾注心力。立面采用了其标志性的玛雅图案雕刻石材,结合竖向分割和层叠阳台的构图,精妙地控制了立面比例。水面的倒影让整体形态更为高耸。1953 年 5 月,该方案在纽约展出后获得了威尼斯建设许可,却随即引发一场持续至 1955 年的国际性争议——传统派与现代派就”当代建筑是否适用于威尼斯历史水道”展开论战。威尼斯市政当局最终以“赖特设计与周边建筑环境存在美学冲突”为由否决方案。表面上,争议聚焦赖特个案本身,实则触及历史城区保护的核心议题。尽管此前已有当代建筑落成于威尼斯,传统势力仍设法阻挠了主城区的多数新建项目。( 图 16—18)

赖特的基金会方案立面草图。

赖特的基金会方案模型。

赖特的基金会方案平面图。

有意思的是,最后这个基金会仍然得以建成,但建筑师换成了卡洛·斯卡帕(Carlo Scarpa)。斯卡帕保留了老建筑的立面,以一贯细致精巧的工匠化手法设计了一系列质感丰富的节点。乍看之下回归保守,但平面较之赖特实则更为有机和激进。(图 19—21)

斯卡帕的基金会完成立面。

斯卡帕的基金会方案平面图。

斯卡帕的基金会室内完成照片。

有了这样的前车之鉴,再看 1998 年的竞赛结果,也就不再令人意外了。

1998 年,威尼斯年均死亡人数约为 1,300 人,不断增长的死亡人数叠加地下水逼近墓穴导致的遗体矿化,使墓地空间更为紧张。① 与此同时,运河清淤所产生的大量淤泥也亟需堆积空间。这些动因共同促使此次竞赛的举办。扩建分两阶段实施:首期工程需闭合圣米歇尔岛东北端矩形边界,增设码头、礼堂、火葬场、集体墓穴及殡仪服务区;二期拟在东侧淤泥堆积的新平台上建造人工岛,规划新壁葬龛。竞赛核心要求是将新墓穴基底抬升至三米以上,以避免矿化作用干扰墓园生态——这一诉求与潟湖水平景观形成尖锐矛盾,设计者需以谨慎且细腻的手法来化解。(图 22)

3. 奇普菲尔德方案,秩序的影子

奇普菲尔德曾在众多场合提及,自己不是一位有天赋的建筑师——在 AA 时差点没能成功毕业,多亏老师扎哈·哈迪德给他“行了方便”。这个说法可能带有英国式的自谦和对扎哈的高情商致敬,但结合他近年来愈发保守乃至重复的设计,似乎又不无几分坦率之意。

奇工曾将自己的早期职业经验归结为“Fake it until you make it”:一个项目经验不多的小事务所突然赢得了几个国际大标,于是声名鹊起,从此树立江湖地位。这样的建筑师发迹故事我们在 GMP、OMA、扎哈,甚至李伯斯金那里都听到过。但奇工的发迹在其中显得格外有迹可循,毕竟他在欧洲赢得的这几个大标,三个位于意大利,一个位于柏林的历史核心区,皆为对场地敏感性要求极高的设计任务。奇工四平八稳、不冒进但又没有完全因循守旧的设计策略在这种竞赛中屡屡卡位成功。

圣米凯莱墓地岛的扩建竞赛就是这三个意大利竞赛之一。奇普菲尔德的方案中,正交的网格化平面带有强烈的新古典主义倾向,矩形的地块划分让新老墓地在构图上相融合,但轴线的错位又带来一些新的变化。服务性建筑和壁葬建筑在外观上整合统一,其立面比例和材质,都在努力寻求和既有围墙间的对话。在这种尚古又谦卑的姿态下,建筑形成的空间却没有因循传统的纪念性,而是以一种构建小城镇肌理的方式来进行体量组织。围合的院落,或大或小的通道和空地,能让人想起威尼斯城中的庭院、巷道和广场。三米的高差集中在用地中心,在这些巷道的转折中被微妙地化解,而临近水面仍维持着墓地岛水平向的立面尺度。某种意义上,这一策略与斯卡帕的基金会方案有异曲同工之妙,在一个保守的外观包裹下,隐含一个更为松动、不常规的平面。(图 23—25)

奇普菲尔德的扩建方案鸟瞰效果图。

奇普菲尔德的扩建方案平面图。

新建筑与旧围墙的关系。

奇普菲尔德的方案延续了阿尔多·罗西在圣卡塔尔多墓园(San Cataldo Cemetery)中的理念,将墓园作为“死者之城”来构建,让“生者之岛”与“死者之岛”之间的孪生镜像得以具像化。(图 26)墓地的经营机制在大部分情况下都非常接近住宅:它是普通人少数可以拥有权属的私人领地之一,尽管在多数国家中,这种权属常被限制二次交易。公墓的空间区分也如同住区规划,按信仰划界,按阶层区隔,再将这些“私人领地”拼接成整体。

然而,墓园所承载的的精神性诉求又远大于此。归根到底,它的建造是为了容纳生者的哀愁、恐惧与幻想。这个死后世界的现实投射,在宗教盛行的年代,是一种接近神明、得到护佑的天国图景;在科学和无神论成为主流之后,又经历多轮新的形式探索。奇普菲尔德的方案显然在“抚慰生者”方面有其优势,它营造出一种熟悉、温和的环境,使人仿佛可以相信,去世的亲人,乃至未来的自己,仍能在生前习惯的空间里继续生活。对骄傲的威尼斯人来说,这应该是一种不失体面的归宿了。

4. EMBT 方案,时间的形状

EMBT 的方案从形态上看是入围方案中的异类,但奇妙的是,它在构图上的不羁反而更自然地接续了竞赛所承载的历史脉络。这一方案由恩里克·米拉莱斯(Enric Miralles)与贝内代塔·塔格里亚布(Benedetta Tagliabue)共同主导。它用一条不断延伸、拓展的围廊串联起了 19 世纪以来几位建筑师的巧思。其放射性的折线也延续了米拉莱斯一直以来对于建筑“自我折叠或旋转”特质的追求:”这如同玩飞行棋游戏,而我们选择马克斯·比尔式的闭合图形作为棋子,因其本质在于自我完形。”(图 27)

这套基于“无限”的理念始自保罗·克利(Paul Klee)。在克利看来,艺术创作必须探索理性与数理法则,追寻宇宙与生命本质的普遍规律。他在一系列动态几何图形研究里寻找自然的生长与运行,认为自我回转的圆形即宇宙无限运动的曲线——离心螺旋象征生命发展与自由,向心螺旋则预示停滞消亡。马克思·比尔(Max Bill)在包豪斯期间接受了克利的绘画培训,也沿袭了他的思考方向,并进一步将这些无限与循环的图形立体化地呈现在《无限之带》《无尽阶梯》《球体变奏》等雕塑作品中。马克思·比尔的建筑设计中很少直观地体现出他在绘画和雕塑中的形式探索,更多将“无限”的理念含蓄化,而米拉莱斯的建筑则更像这一体系的延伸产物。仅从两人的建筑作品上相对比,能看到在同一理念下的不同解法。(图 28—30)

马克思·比尔《无限之带》。

马克思·比尔《无尽阶梯》。

马克思·比尔《球体变奏》。

在竞赛中,米拉莱斯毫不讳言其变形五边形围廊系统的参照:“这正是马克斯·比尔钟爱的动态生长图式。”生长的图形与墓地的扩张史相结合,唤起人们对“生之不尽、死之循环”的体感。有意思的是,这个看似不规则的形状在面对圣米凯莱教堂的时候,显示出一种奇异的对称感。既然岛屿本身就不是正交体系的产物,那么新建的部分是否有必要遵循 19 世纪的旧制?米拉莱斯用他大胆而悠远的构图,给出了一个耐人寻味的回应。(图 31—34)

马克思·比尔的动态生长图示。

EMBT 概念草图。

EMBT 扩建方案总平面图。

EMBT 扩建方案平面图。

“项目不应终结对话:总需保留未竟之事,因其无法彻底解决,且留白更富生机。对话将在后续项目中重生,通过时间维度回收遗失的终章,建立隐秘而持久的关联。”——正是以这样的理念,EMBT 将二期的岛屿边界继续呈现为一种有机而开放的生长形态。

对比奇普菲尔德,EMBT 的墓园方案中同样包含着对城市空间的思考与重现,但两者明显在侧重点上有所差异。由于该方案没能获选,我们只能从仅有的图纸中大致推测其完成体验。不过好在米拉莱斯与前合伙人卡梅·皮诺斯(Carme Pinos)于 1994 年共同完成的伊瓜拉达墓园(Igualada Cemetery),给我们提供了一个理念落地的现实样本。在这个项目中,一条通道串联起两侧的壁墓,柔和而极具变化的边界塑造出“生命之河”的意向。人的行进如水的流淌,从小口入,往低处走,最终汇聚到一个小广场,而后转向礼堂。有方向的暗示,但没有一个绝对的终点;空间的丰富性通过不断变化的尺度、进深和自然引导的转折来达成(图 35、36)。相较而言,奇普菲尔德的“死者之城”充满秩序感,具有高度城市化的肌理,更像威尼斯本身。而在 EMBT 的墓园中,自然与建筑交织,地景和人造物的边界不断互相渗透,更接近一座“原始之城”,仿佛圣米凯莱岛或是潟湖群岛在时间中自发生长的形态。正如奇普菲尔德在项目介绍中写道:“设想某日乘舟靠近新岛,威尼斯人将无从辨识这是墓园还是新生陆地。”他强调的是对当下语境的维护与延续,而 EMBT 的方案,则指向了对未来某种尚未出现之物的生成与想象。

伊瓜拉达墓园平面图。

伊瓜拉达墓园“生命之河”。

结语

1950 年前的圣米凯莱岛有一项风俗,在意大利的“清明节”——11 月 2 日的亡灵节当天,水上会搭起一座长长的木质浮桥,人们可以不经由渡船走上圣米凯莱岛。这个画面就像意大利南部关于圣贾科莫桥(Il ponte di San Giacomo)的死亡传说:“夜晚是死者的吉时,也是最接近死亡的时刻……亡者需先在家中停留一夜,其灵魂方能穿过如发丝般纤细的圣贾科莫桥。罪孽轻者步履轻盈,罪孽重者则沉重笨拙……唯有在四十日的忏悔之后,方能渡海。”(图 37)

就像 1858 年的竞赛直到 1870 年才动工,1998 年的竞赛最后也成了一个不断延期的长期工程。一期扩建直到 2004 年才启动,历经 14 年竣工;二期扩建至今遥遥无期。谁也不知道奇普菲尔德是否能在有生之年看到它落成。而米拉莱斯,早在竞赛结束两年后便因脑癌辞世,年仅 45 岁,长眠于自己设计的伊瓜拉达墓园中。

作为建筑师,我始终对公墓怀抱好奇。死亡的命题直指存在的本源,而公墓作为一种重要的建筑类型,却以极端功能化的姿态承载着最为精神性的投射——那是关于集体记忆、信仰与哀悼的终极容器。从规划景观到结构室内,从仪式感到日常性,它的设计几乎涵盖了建筑学的全部尺度。

圣米凯莱岛因地理上的隔绝与仪式上的神圣,呈现为一种具象化的“死亡孤岛”。它像一个静默的谜团吸引我的凝视。历史与宗教、人工与自然、保守与革新、15 世纪精英派的前瞻与传统力量的缄默抗拒……这些矛盾在岛上盘结又溃散,像地质断层,层层叠叠,无从理清。

最终,岛屿的物质存在超越了所有参与其中的个体生命。它静置于水上,不发一语。

- 图 1,作者自摄。

- 图 2,柏林国家博物馆。

- 图 3,雅各布-德-巴巴里(Jacopo de’ Barbari),1500。

- 图 4,多米尼科-洛维萨(Domenico Lovisa),1720。

- 图 5,马尔科-塞巴斯蒂亚诺-詹皮科利(Marco Sebastiano Giampiccoli)。

- 图 6-8,来自网络。

- 图 9,来自维基百科。

- 图 10,威尼斯科雷尔博物馆。

- 图 11,来自网络。

- 图 12-15,威尼斯档案馆。

- 图 16-17,19、21 来自网络。

- 图 18,图 20,MAXXI博物馆文化遗产和活动基金会。

- 图 22,约尔迪-罗斯(Jordi Ros) ,威尼斯公墓扩建竞赛。“DPA:Documents de Projectes d’Arquitectura”,2002 年,第 18 期。

- 图 23-25,戴卫·奇普菲尔德官网。

- 图 26,来自网络。

- 图 27,图 32-34,EMBT,威尼斯圣米凯莱墓园,ARQUITECTURA(COAM),1999 年,318 期。

- 图 28-30,来自网络。

- 图 31,2G N.29/30 Max Bill,2004 年。

- 图 34-37,来自网络。

- 参考文献:

- Marcello Brusegan, Paolo Eleuteri, Gianfranco Fiaccadori, SanMicheleinIsola-IsoladellaConoscenza, Ottocento anni di storia e cultura camaldolesi nella laguna di Venezia, UTET.

- Jordi Ros, Ampliación del cementerio de San Michele in Isola, Venezia, DPA:Documents de Projectes d’Arquitectura, No.18-2002.

- EMBT, Cementerio de San Michele VENECIA , ARQUITECTURA(COAM) No.318-1999.

- David Navarro Moreno, Maria José Muñoz Mora, Stefano Zaggia, Silent cities visualization. The case study of the Main Cemetery of Padua & the Cemetery Island of San Michele in Venice: preliminary reflections, DISEGNARECON volume 11/ n. 21 – December 2018.

- Daniele Pisani, «Variare» e «ridefinire», CASABELLA, 764.

- Maria Clara Ghia, A lightning bolt. The activity of Bruno Zevi in post-war Italy, ZARCH 10 – June 2018.

- Fondazione Angelo Masieri, Palazzini Masieri, IUAV, September 2017.

- Montserrat Bigas Vidal, Luis Bravo Farré, Gustavo Contepomi, PROYECTAR EL INFINITO: MIRÁLLES, MAX BILL,KLEE, Expresion Grafica Arquitectonica.

- 2G N.29/30 Max Bill-2004.

- 威尼斯较高的地下水位会造成缺氧环境,使遗体难以自然分解而更容易形成化石,进一步加剧了土地资源的紧缺。

https://wk.baidu.com/view/b03e7ee20a1c59eef8c75fbfc77da26925c596c4?pcf=2

https://daodi.com.tw/zh-TW/project_theme/43

https://davidchipperfield.com/projects/kunsthaus-zurich

https://divisare.com/projects/82869-mansilla-tunon-arquitectos-vi-vo-architektur-landschaft-kunsthaus-de-zurich

http://www.nxdzkj.org.cn/nxkepu/kpdjt/qmkx/201803/t20180301_363903.html

https://davidchipperfield.com/press-cuttings/i-faked-it-at-the-beginning-david-chipperfield-on-his-rise-from-shop-designer-to-starchitect