柱中人

Man in the Column

- 01

- 05

- 2024

“如何说服非历史学读者去相信历史思维的本质和可靠性?答案:讲个侦探故事。”

──Joseph M. Levine, 《历史的自主性:R. G. 科林伍德与阿加莎 · 克里斯蒂》

1523 年 11 月,红衣主教儒略 · 德 · 美第奇(1478–1534)晋升为教宗克莱孟七世。未及三月,教宗传信委任米开朗基罗(1475–1564)为佛罗伦萨的美第奇家族新造一座图书馆,用以存放家族所藏古籍善本──这其中一大部分属于已故大当家、佛罗伦萨曾经的实际统治者洛伦佐 · 德 · 美第奇(1449–1492)。洛伦佐病逝仅两年,佛罗伦萨外有查理八世犯境,内有共和派起事;深陷内忧外患的美第奇家族被逐出城、宫殿惨遭当地暴民洗劫。原本主要收存于美第奇宫的家族藏书遂被接管佛罗伦萨城的共和政府没收,其后又由洛伦佐的次子、儒略的堂兄若望 · 德 · 美第奇(即后来的教宗良十世)于 1508 年转移至罗马,最终方随重掌大权的美第奇家族回归故地。米开朗基罗从 1524 年秋开始着手设计;十年后,他因拥护共和、不满美第奇家族复辟而愤然出走,从此旅居罗马,再未返乡。其后,项目转由他的追随者乔治 · 瓦萨里和巴托洛梅奥 · 阿曼纳蒂接手执行,直到 1568 年终得完工。

洛伦佐图书馆(又称老楞佐图书馆)前厅西角。

洛伦佐图书馆前厅俯瞰图。

洛伦佐图书馆前厅西北墙。

洛伦佐图书馆前厅的硕大梁托。

后世很多建筑师热衷于研究这一作品,对其彰显于方寸之间的不羁想象和对古典规则的玩味及挑衅或抱质疑,或持盛赞。图书馆前厅中犹如熔岩下泄般铺开的石阶、看似滑移错位的墙面、形如跪囚的硕大梁托、深嵌墙体的成对巨柱……芸芸史家尤为如数家珍(图 1–4)。大学时第一次在课上学到它时,我在纷繁的细部照片中一眼瞥见十二对圆柱及其相应的方形壁柱的柱基,当下不禁一凛,这些柱基的剪影分明是窃窃私语的人面(图 5–6)!其时我刚读完翁贝托 ·艾柯的历史小说《玫瑰之名》,思绪方随书里的中世纪侦探在幽暗的迷宫图书馆内推理解谜,尚感意犹未尽,一种冲动迫使我将方正如机关秘盒的洛伦佐图书馆前厅看作一道相似的谜题:这些重复出现的人面是谁?它是否也有名字?

洛伦佐图书馆前厅南角的柱子。

洛伦佐图书馆前厅下层圆柱柱基局部(Giuseppe Ignazio Rossi, La Liberia Mediceo-Laurenziana, archittetura di Michelagnolo Buonaroti, Tavola VI, Florence, 1739)。

一旦有了这个疑惑,本来索然无味的严肃文献也变得像一叠叠引人入胜的案件卷宗。文艺复兴时期,建筑比例呼应人体外形的例子其实比比皆是(图 7–9)。但它们多呈现为抽象的几何构图,建筑造型里实际很难觉察到人脸的痕迹。唯独在洛伦佐图书馆的柱基线脚中,侧脸线条清晰,鼻、唇、颔直白分明。建筑史学者卡米 · 布拉瑟斯(Cammy Brothers)在《米开朗基罗、绘画与建筑的发明》一书中曾聚焦于一处细节:米开朗基罗在临摹《科内尔抄本》中的一尊古代柱基时(图 10),将原本的透视图改为了正交图,以此着重强调了柱基的轮廓(图 11)。① 在另一组习作中,他进一步隐去柱上的纹饰、调整线脚的状貌比例,甚至直接添上一枚圆目,人面隐喻因而更加毋庸置疑(图 12)。②布拉瑟斯进一步对比了最左侧和中间的草图,发现米开朗基罗刻意简化了前者的部分曲线,使得“前额”处一圈怪异的隆起显得格外明显。③ 她的观察止于此处,并未解释为何觉其“怪异”。而我隐隐觉察这个圆环线脚正是揭开人面真相的关键。

西班牙建筑师迭戈 · 德萨格雷多( Diego de Sagredo)在其 1526 年的著作《罗马度量制》(Medidas del Romano)中首次详细描述了面部轮廓与檐口廓形的关系。

弗朗西斯科 · 迪 · 乔治 · 马蒂尼《都灵萨卢齐亚诺手稿 148》(Francesco di Giorgio Martini, Codex Torinese Saluzziano 148, Biblioteca Reale, Turin, fol. 21)。

弗朗西斯科 · 迪 · 乔治 · 马蒂尼,未刊印手稿,约 1495 年(Francesco di Giorgio Martini, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Florence, Italy, ms. II.I.141, Fig. 37), 截自 Michael Hill, “‘The Signature of Architecture’: Compositional Ideas in the Theory of Profiles,” Architectural Histories : The Open Access Journal of the EAHN, 3, no. 1 (2015)。

《科内尔抄本》中的一尊古代柱基(Bernardo della Volpaia, Codex Coner, Sir John Soane’s Museum, London, fol. 125)。

米开朗基罗,柱基草图(Michelangelo, Casa Buonarroti, Florence inv. 1Ar [Corpus 518r])。

米开朗基罗,美第奇小圣堂柱基研究草稿(Michelangelo, Casa Buonarroti, Florence, inv. 10Ar [Corpus 201r])。

仔细观察图 12 最右侧的柱基,从“眼睛”开始,可以依次辨别弯曲塌陷的鼻梁、张大的嘴、前伸的下颌。但眼部上方的半圆过于凸出,显然不像额头,却更像是某种缠绕其上的头饰。事实上,16 世纪的佛罗伦萨恰巧就流行一种形制相近的帽子,名曰“卡普乔”(cappuccio)。④卡普乔是一种“绕头顶边缘拧出一个卷边,然后垂下剩余布料的兜帽”。⑤ 它经常出现在文艺复兴时期的画作中,例如扬 · 范艾克(Jan van Eyck)的名作《男子肖像》和波提切利(Sandro Botticelli)的《少年肖像》,以及布龙齐诺(Agnolo Bronzino)的《洛伦佐 · 德 · 美第奇肖像》(图 13–15)。

扬 · 范艾克《男子肖像》(Jan van Eyck, Léal Souvenir, National Portrait Gallery, London, 1432)。

波提切利《少年肖像》(Sandro Botticelli, Ritratto di giovane, Palazzo Pitti, Florence, 1470–1475)。

布龙齐诺《洛伦佐 · 德 · 美第奇肖像》(Agnolo Bronzino, Ritratto di Lorenzo il Magnifico de’ Medici, Galleria degli Uffizi, Florence, ca. 1565–1569)。

保罗 · 乌切洛《圣罗马诺之战》组画其一《尼科洛 · 毛鲁齐 · 达托伦蒂诺大败伯纳迪诺 · 德拉 · 卡尔达于圣罗马诺之战》(Paolo Uccello, The Battle of San Romano, Galleria degli Uffizi, Florence, ca. 1435-1455)。

保罗 · 乌切洛《圣罗马诺之战》组画其一,局部。

保罗 · 乌切洛《圣罗马诺之战》组画其一《米凯洛托 · 达 · 科蒂尼奥拉在圣罗曼诺战役中的反击》(Paolo Uccello, The Battle of San Romano, Galleria degli Uffizi, Florence, ca. 1455)。

保罗 · 乌切洛《圣罗马诺之战》组画其一,局部。

保罗 · 乌切洛湿壁画《洪水消退》,局部(Paolo Uccello, The Flood and Waters Subsiding, Chiostro Verde, Florence, ca. 1448)。

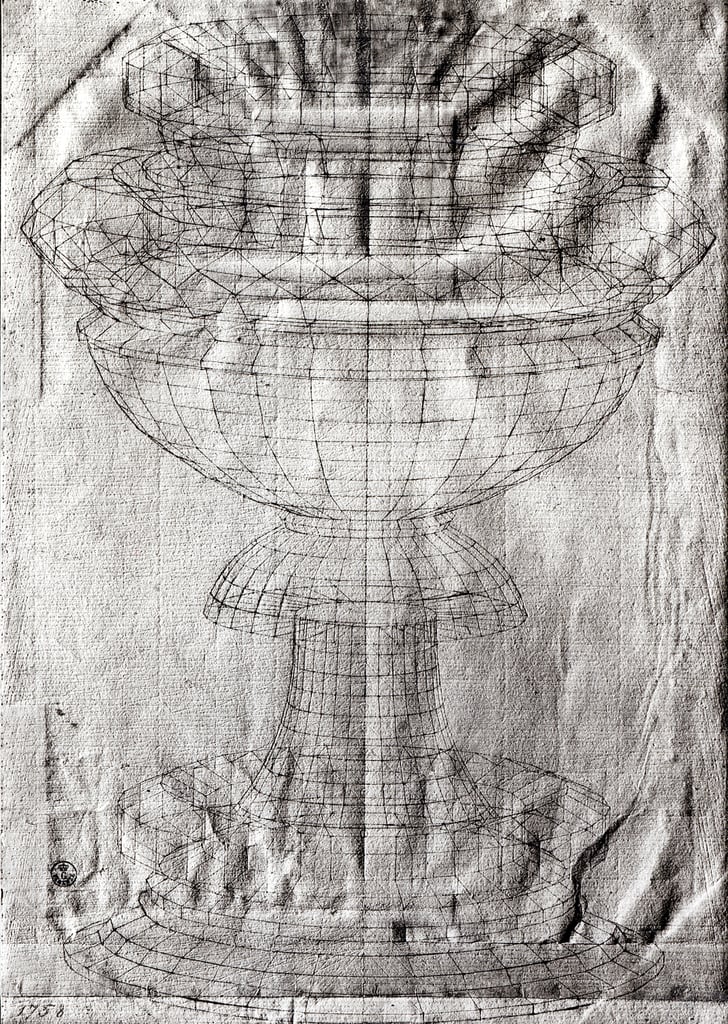

保罗 · 乌切洛《圣杯的透视研究》(Paolo Uccello, Galleria Degli Uffizi, Florence, 1430-40)。

皮耶罗 · 德拉 · 弗朗切斯卡《鞭打基督》(Piero della Francesca, Flagellation of Christ, Palazzo Ducale di Urbino, ca. 1455-60)。

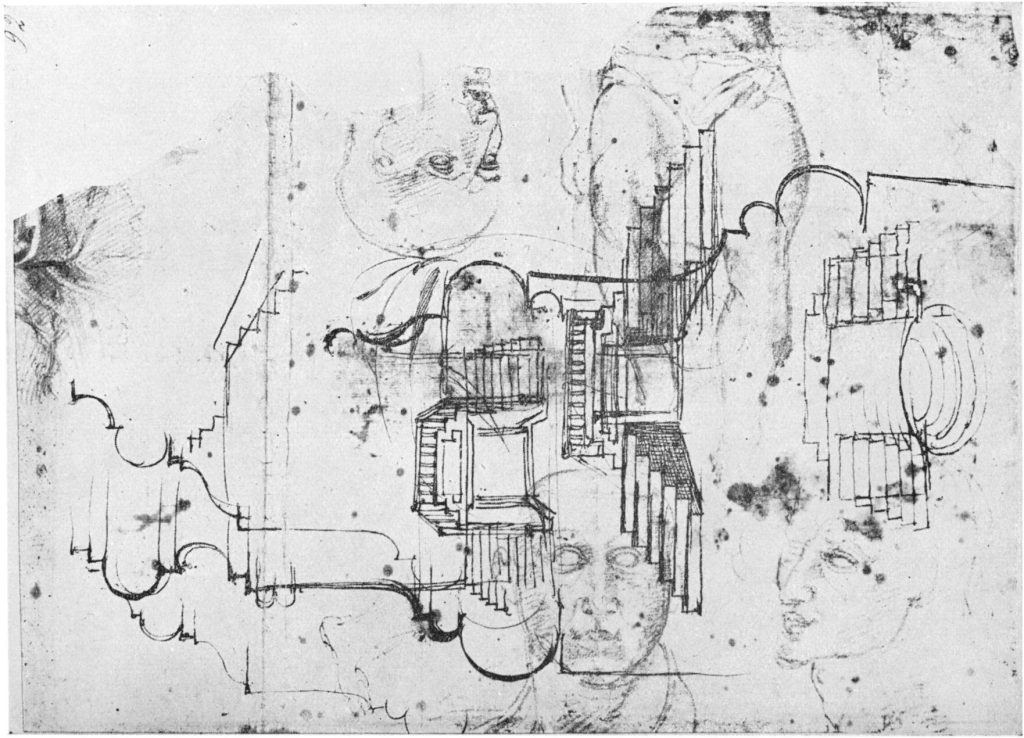

卡普乔上那一圈垫起的卷边帽沿又叫做“马佐乔”(mazzocchio)。文艺复兴绘画中出现的马佐乔往往并非简单的装饰。布料旋缠成圆环形,形成复杂的几何构造,这在三维空间里是极难描绘的,因此马佐乔在当时是一道极富挑战性的透视法难题。15 世纪最负盛名的佛罗伦萨艺术家如保罗 · 乌切洛(Paolo Uccello)和皮耶罗 · 德拉 · 弗朗切斯卡(Piero della Francesca)都曾以此炫技,如前者的组画《圣罗马诺之战》 和湿壁画《洪水消退》以及后者的《鞭打基督》(图 16–22)。达芬奇也钻研过这个问题。例如,在《大西洋抄本》(Codex Atlanticus)里,由两股绳圈螺旋纽结而成的马佐乔就颇似《科内尔抄本》中柱基上部的麻花形环饰(图 23–24)。米开朗基罗在设计洛伦佐图书馆的时候或许也参考过这一题材。在小安东尼奥 · 达 · 桑加罗(Antonio da Sangallo the Younger)临摹的一份米开朗基罗所绘图稿中可以看到,马佐乔与图书馆石阶并置,很可能表明米开朗基罗在运用透视法来推敲石阶弧形造型的时候,心中所想正是马佐乔(图 25)。此外,在米开朗基罗的石阶和柱基设计手稿中,常能看到面部与建筑的叠加(图 26–28)。可以推断,米开朗基罗在设计图书馆之时是很有可能同时思考过人面、马佐乔,乃至卡普乔的。

列奥纳多· 达· 芬奇《大西洋抄本》,螺旋形“马佐乔”草绘(Leonardo da Vinci, Codex Atlanticus 520r)。

列奥纳多· 达· 芬奇《大西洋抄本》,“马佐乔”几何体图稿(Leonardo da Vinci, Codex Atlanticus 710r)。

小安东尼奥 · 达 · 桑加罗临摹的米开朗基罗图稿(Antonio da Sangallo the Younger, Uffizi dis. arch. 1464)。

米开朗基罗,洛伦佐图书馆前厅石阶研究草稿(Michelangelo, Casa Buonarroti, Florence, inv. 92Ar [Corpus 525r])。

米开朗基罗,洛伦佐图书馆前厅石阶研究草稿(Michelangelo, Casa Buonarroti, Florence, inv. 92Ar [Corpus 525v])。

米开朗基罗,洛伦佐图书馆前厅柱基研究草稿(Michelangelo, British Museum, London, inv. 1859-9-15-508v [W 36v, Corpus 525r])。

假如图书馆柱基上部圆环果真指向卡普乔,便不得不提到这种头饰在当时的独特政治意味。美第奇家族于 1494 年至 1512 年间被流放,但直到他们返还佛罗伦萨三十余年后,城内的政治斗争依旧激烈,争论焦点在于支持君主的贵族和坚持共和理念的市民阶层之间的对立。这种分裂甚至体现在老一辈人(i vecchi)和年轻一辈(i giovani)之间的代际敌对。1516 年,支持美第奇家族的政客洛多维科 · 阿拉曼尼(Lodovico Alamanni)向当时的美第奇统治者洛伦佐二世(Lorenzo II de’ Medici)呈递了一份手册,建议他利用服饰的象征力量作为政治手段,将青年一派纳入亲美第奇阵营。阿拉曼尼提议,每当年轻人被选为市政人员时,

“应当脱下他们的平民装束,换上宫廷服饰……这将使他们摆脱与其衣着格格不入的市井气(civiltà)。那些行官帽礼、褪去市民头饰来投靠阁下的人,视同宣布放弃共和,效忠于您的阶层。”⑥

这里提到的“市民头饰”即指卡普乔。显然,它是共和理念的象征。按照阿拉曼尼的提议,只有摒弃卡普乔,从而抛却共和信仰,才能彰显对君主和宫廷的忠诚。

在佛罗伦萨艺术家贝纳文托 · 切利尼(Benvenuto Cellini)的《自传》(约 1558–63 年)中,有这样一段记述,它为卡普乔帽与共和理念的关联提供了另一则证据:

“我那不幸蒙难的父亲前往八贤会,跪地祈求怜悯他那可怜的少子。这时,其中一名激进派晃动着他的缠头兜帽(scotendo la cresto dello arronzinato cappuccio),站起来,对我父亲恶语相向: ‘起身,快滚!因为明天我们就会把你的儿子遣送到乡下去参军。’”⑦

八贤会(Gli Otto)乃负责监督佛罗伦萨城内和平与安全的机构。亲美第奇的切利尼轻蔑地称这些执法者为“戴缠头兜帽之人”(arronzinati cappuccetti),指的就是当时城内掌权的所谓的共和主义者或反美第奇派。他们追随极端狂热的宗教改革者萨沃纳罗拉(Girolamo Savonarola),信奉他的保守教义,将兜帽的长尾巴卷起来缠在头上以示身份。可见,共和派的傲慢与美第奇的怨念同等深重,这两种情感都象征性地裹入一个兜帽之中。

蹊跷的是,美第奇家族最受敬仰的领袖,号称“辉煌的洛伦佐”(Lorenzo il Magnifico)之人,在布隆齐诺的肖像(1555–56 年)中为后世永恒铭记的形象,恰恰就头戴一顶卡普乔帽(图 15)! ⑧从 1469 至 1492 年间,他谦逊周到地维持着内外势力的平衡,佛罗伦萨得以经历一段最为和平繁荣的时期。在他去世后,家族与共和派之间的嫌隙才骤然显现。可想而知,洛伦佐头戴卡普乔帽的形象对于 1510–30 年代政治动荡中的很多佛罗伦萨人来说,必定暗含了诸多遗憾和感伤。

洛伦佐 · 德 · 美第奇辞世时翻模的死亡面具。

尼科洛 · 斯皮内利所制洛伦佐 · 德 · 美第奇的铸铜像章(Niccolo Spinelli, Metropolitan Museum of Art, New York, ca. 1490)。

米开朗基罗相比于其他所有人应能更敏锐地捕捉这份复杂情感──他感念洛伦佐 · 德 · 美第奇的知遇之恩,但同时又笃信共和,其中的矛盾不难揣度。而此时他所构思的图书馆恰与恩主同名。至此,如果我表达得还不够直白,我现在想明确这样一个推断:米开朗基罗深思熟虑的柱基轮廓并非泛指无名的面容,而是实实在在特指“辉煌的洛伦佐”。最直接的视觉证据就是柱基轮廓与洛伦佐那为时人熟知的独特相貌之间的惊人相似之处:鼻梁塌陷,下颚突出(图 29–30)。一幅 18 世纪的测绘图展示了图书馆建成后柱基的实际样貌,其轮廓清晰地保留了米开朗基罗早前草稿的设计痕迹──不同的是,表情更为平和,且去除了意味复杂的兜帽(图 31)。⑨

在图书馆圆柱之中,还存在另一处或许可以证明人面即是洛伦佐的证据,看似隐晦却又出奇合理。事情要从艺术家初识恩主的故事说起。根据孔迪维(Condivi)1553 年的米开朗基罗传记,以及 1568 年瓦萨里《艺苑名人传》第二版中的记载,时年十五岁的米开朗基罗被选入由美第奇家族创办的学社学习雕塑。米开朗基罗第一次拿起钢凿,临摹的是一尊古代头像,半人半羊的古罗马神怪“法翁”(faun)一脸皱纹,鼻梁破损,笑容怪诞。某日,洛伦佐见少年的习作虽然精美,但牙口齐全,不似原版衰朽传神,臆造之处颇不合理,故加以戏谑。恃才傲物的少年愧窘难当,等洛伦佐一走,旋即凿下神像牙齿,雕琢出老态,然后满心期盼地等待洛伦佐回来。得知此事的洛伦佐感其纯挚,于是召进宫中一起生活,视如己出。艺术史学者约翰 · 帕莱蒂(John Paoletti )征引这则轶事,详细论证了缺齿老叟的形象在米开朗基罗心中很可能是一种怀恋之情的具象表达。米开朗基罗设计的新圣器室(New Sacristy)著名棺椁雕像《夜》中的法翁面具即是旁证(图 32)。帕莱蒂通过比对多件画作和雕塑,提出了一种颇为可信的说法:《夜》中的人面其实既是艺术家本人,也很有可能是洛伦佐,二人合为一体。帕莱蒂总结道:“它以调侃、讽刺,乃至不少的悲伤折射了那段复杂的历史──就在米开朗基罗永远离别佛罗伦萨之前。”⑩

而我和帕莱蒂关于这种复杂情绪的推测殊途同归。看罢柱基,目光上移至柱头,赫然可见一尊法翁头像!图书馆圆柱融合了多立克和科林斯两种柱式的特征;⑪ 在通常会出现花瓣装饰的科林斯式柱头顶板处( flores abaci),正是嘴巴张开、胡须分叉的羊神面具──它们有的牙齿完整,有的牙齿残缺(图 33)。米开朗基罗将象征自己的法翁形象与阴柔的科林斯式柱头相并置,将象征洛伦佐的面形与阳刚的多立克式柱基相结合,这其间甚至可以说不乏隐晦的性张力。

海因里希 · 沃尔夫林(Heinrich Wölfflin )在 1886 年写道:“我们背负过重担,感受过压迫与反抗的交争,当力不能支、无法抵御身躯向下的牵引时,也曾訇然倒地。正因如此,我们得以领会柱子的高洁静谧,亦能理解万物归于地面、散于无形的本性。” ⑫ 而米开朗基罗的柱子内所蕴含的,不仅仅是向下压拶柱基的重力,还有冲击着柱头的上行之力,以至和普通的柱子相比显得拉长变形。柱头与柱基既被柱身牵拉在一起,又永世相隔,咫尺千里。在这间被喻作 “庇护所、堡垒”(ricetto)的图书馆前厅里,每一对圆柱都被墙龛紧锁,如同囚于牢壁。人面的耳语在局促的空间里回荡和倍增。

就此,关于人面的故事暂告一段落。我想到《玫瑰之名》中有一节,写的是主角巴斯克维尔的威廉修士找马的桥段。他从未见过那匹失踪的马,却通过分析雪地里的蹄印、折断的树枝以及灌木上的鬃毛等线索,推断出了其行踪、特征,甚至名字。威廉认为,他的演绎推理乃是从一般(universal)迫近个别(individual)的过程──抽象的“马”寻得了具体的名字。有趣的是,这匹马名为“布鲁内卢斯”(Brunellus),历史上唤作此名的本不是马而是驴,典出 14 世纪法国经院哲学家布里丹(Jean Buridan)常在其著作中以名曰“布鲁内卢斯”的驴子打比方的事迹。或许有些时候历史推理并非永远导向真相,其结果也可能非驴非马。洛伦佐图书馆圆柱中是否真有人面,其名是否真是洛伦佐,大抵非严肃的史学可以证得。这建筑中的深意恐怕终究不足为外人道也。

- 《科内尔抄本》(Codex Coner)是由佛罗伦萨木匠和建筑师伯纳多 · 德拉 · 沃尔帕亚(Bernardo della Volpaia)于 16 世纪初编纂的一套详细记录古典罗马建筑细节的建筑学研究草图集。现存于伦敦的约翰 · 索恩爵士博物馆。

- 詹姆斯 · 阿克曼在《起源、发明、修订》一书中提及了这幅草图中“眼睛”(James Ackerman, Origins, Invention, Revision (New Haven: Yale University Press, 2016), 15)。虽然图 12 是为美第奇小圣堂而非洛伦佐图书馆所绘的草图,但鉴于米开朗基罗常重复利用自己的构思,且这两个项目都始于 1520 年代初,暂且可以一同分析。从洛伦佐图书馆的落成方案来看,图 12 中的设计在前厅上层的壁柱中得到了沿用。

- Cammy Brothers, “Architecture, Education, and the Antique,” in Michelangelo, Drawing, and the Invention of Architecture (New Haven: Yale University Press, 2008), 71.

- 天主教方济各会的一个分支嘉布遣兄弟会(the Capuchins)即得名于他们的兜帽。卡布奇诺咖啡(capuchino)也因颜色与深褐色的嘉布遣长袍相近而得名。

- Jacqueline Herald, Dress in Renaissance Italy, 1400–1500 (London: Bell & Hyman Limited, 1981).

- 参见 Richard C. Trexler, Public Life in Renaissance Florence (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1991), 519. 引文出自 Albertini, Staatsbewusstsein, 370.

- Benvenuto Cellini, The Autobiography of Benvenuto Cellini, trans. J. Addington Symonds (New York: Reynolds Publishing Company, Inc., 1910), 33.

- 依据马克 · J · 丹福德(Mark J. Danford)2013 年的论文,这幅肖像是基于更早期(可能是在 1512 年之后)由韦罗基奥(Verrocchio)创作的一尊彩绘半身像。而半身像被认为是基于 1478 年“帕齐阴谋”(Pazzi conspiracy)后出现的还愿像(ex-voto effigies)。论文中提到:“就在他弟弟于帕齐阴谋中惨遭杀害后不久,洛伦佐被描绘成一个普通的佛罗伦萨市民,这是某种态度的流露”,且“在肖像中,他头戴一种名为卡普乔的头饰”。有趣的是,“藏于布拉格国家美术馆的由安东尼奥 · 波拉尤奥洛(Antonio Pollaiuolo,逝于 1498 年)创作的另一类肖像显示洛伦佐没有戴头饰,但有着相似的面部。”参见 Mark J. Danford, “The Evolution of the Medici Portraits: From Business to Politics,” 30-31.

- 图 12 中的柱基轮廓与收藏于牛津大学阿什莫林博物馆的米开朗基罗的讽刺自画像(Ironic Self-Portrait)惊人地相似,或许这些柱基也可以被解读为米开朗基罗自己的侧面轮廓。倘若如此,那么此处的卡普乔则可被解释为头巾。在文艺复兴时期的绘画中,头巾常用作表明艺术家,尤其是雕塑家身份的象征。参见Condivi, cited by John T. Paoletti, “Michelangelo’s Masks,” in The Art Bulletin, vol. 74, no. 3 (September, 1992), 432.

- Paoletti, “Michelangelo’s Masks,” 423–440.

- David Hemsoll, “The Laurentian Library and Michelangelo’s Architectural Method,” in Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, vol. 66 (2003), 52.

- Heinrich Wölfflin, “Prolegomena to a Psychology of Architecture,” in Empathy, Form, and Space: Problems in German Aesthetics 1873–1893, Harry Francis Mallgrave and Eleftherios Ikonomou, trans. (New York: Getty Center for the History of Art and the Humanities, 1994), 151. 转引自 Brothers, Michelangelo, Drawing, and the Invention of Architecture, 190.

https://medium.com/@liadostlieva

https://www.bilibili.com/video/BV1Sx4y1S7E5/?spm_id_from=333.1007.top_right_bar_window_dynamic.content.click

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Echo_chamber_(media)#:~:text=An echo chamber is "an,reinforce his or her own."

https://arthive.net/res/media/img/oy800/work/ef9/[email protected]

https://www.artsy.net/artwork/roman-pfeffer-lazy-mazzocchio

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Sandro_Botticelli_-_Idealized_Portrait_of_a_Lady_(Portrait_of_Simonetta_Vespucci_as_Nymph)_-_Google_Art_Project.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=nxxLzQPDRQI

https://www.pinterest.com/pin/the-real-face-of-lorenzo-de-medici-assassins-creed-2-youtube--280700989263672516/

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Piero_della_Francesca_044.jpg

https://zh.wikipedia.org/zh-cn/费德里科·达·蒙特费尔特罗与巴缇丝塔·斯福尔扎双联画#/media/File:Piero_della_Francesca_044.jpg