走廊的抵达与不可抵达

On Corridor: The Paradox of Arrival

- 04

- 26

- 2022

他们面临选择,是成为国王还是成为国王们的信使。出于孩子的天性,他们全都要当信使。所以世界上尽是信使,他们匆匆赶路,穿越世界,由于不存在国王,他们互相叫喊着那些已经失去意义的消息。他们很想结束这种可悲的生活,但由于职业誓言的约束,他们不敢这么做。

──卡夫卡,《对罪愆、苦难、希望和真正的道路的观察》

I

卡夫卡笔下的人物总是无法抵达。在那不外是谜的世界里,主人公们兜兜转转,流浪于无限分岔的路径,经受着接二连三的搅扰,直到最后,结果没有到来,目的无法实现,答案也不被揭晓。他的空间极其荒诞,其中满是迷雾和困惑。卡夫卡常写到的地方是走廊(der Korridor)。

在《失踪者》(Der Verschollene)的开头,主人公卡尔・罗斯曼为了找寻自己丢掉的雨伞,回到下部船舱,结果在走廊中迷路了:“他发现底舱里那条本来可以使他少走不少路的过道头一次被堵死,便不得不穿过曲里拐弯的走廊,穿过一间只放着一张孤零零写字台的空落落的房间,费劲地寻找那一层又一层的楼梯,直至他确确实实完全迷失了方向。”① 在《诉讼》(Der Process)的第三章,主人公 K 走入一个既是公寓又是审讯室的莫名其妙的建筑中,直到“K 感到一股强烈的疲惫感侵袭而来,‘我想走了,出口在哪边?’‘你迷路了?不会吧?’庭警惊讶地问道,‘你从这边回头,走到拐角那边,再沿走廊一直走就到出口了。’‘跟我走,’K 说,‘给我带路,不然我会迷路的,这儿的路实在是错综复杂。’‘这里只有这一条路,’庭警的语气里已经有责备之意……”②

在《城堡》以及其他短篇小说中,这样的例子还有很多──一些对小说中其他人物而言完全清晰有理的空间,在主人公这里就变成了高烧般谵妄的噩梦。主人公徘徊在走廊里,仿佛进入了一个蚁穴,完全无法弄清自己身在何处。不断推迟、不断迂回的剧情总是发生在走廊里。或许可以说,卡夫卡创造的文学世界本身就是一个无比巨大和精密的走廊系统。这个系统不知从何处起,也不知会将人引向何方(图 1、2)。

杰里米・艾恩斯(Jeremy Irons)在史蒂夫・索德伯格(Steven Soderbergh) 1991 年的电影《卡夫卡》中扮演卡夫卡。© Miramax 1991.

沃尔夫冈・莱特尔(Wolfgang Lettl) 1981 年的画作《审判》(Der Prozess)。画作表现了一个迷宫般的空间。

为创造癫狂的空间,博尔赫斯也多次使用走廊。在《永生》中,“(永生之城里)到处是此路不通的走廊、高不可及的窗户……” ③ 而在《通天塔图书馆》《阿斯特利昂的家》以及《死在自己的迷宫的阿本哈坎 – 艾尔 – 波哈里》里,那些迷宫和无限的建筑也由“许许多多”、“曲折”、“交叉”、“无穷无尽”的走廊构成。④ 最迷人也最有代表性的一个例子可能是《特隆、乌克巴尔、奥比斯・特蒂乌斯》的开头处──“走廊尽头的镜子虎视眈眈地瞅着我们。我们发现(夜深人静时那种情况是不可避免的)凡是镜子都有点可怕。那时,比奥伊・卡萨雷斯想起乌克巴尔创始人之一说过镜子和男女交媾是可憎的,因为它们使人的数目倍增。”⑤ 博尔赫斯为走廊搭配了镜子,进而使之与“增殖”(reproduction)产生了关联。长长的走廊幽深恐怖,而正因为尽头处还悬挂着一面镜子,这个纵深感再翻一倍。当两面镜子相对而立,空间甚至在视觉上无限地繁殖下去,无休无止。人在其中,仿佛永远朝深渊掉落。这种数目的无尽令人不安,“是可憎的”。走廊把人困在一个迷局之中。

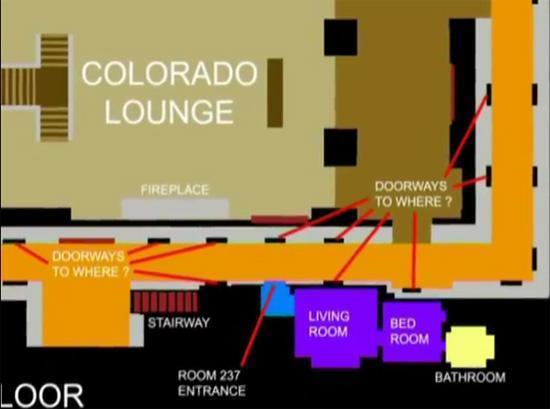

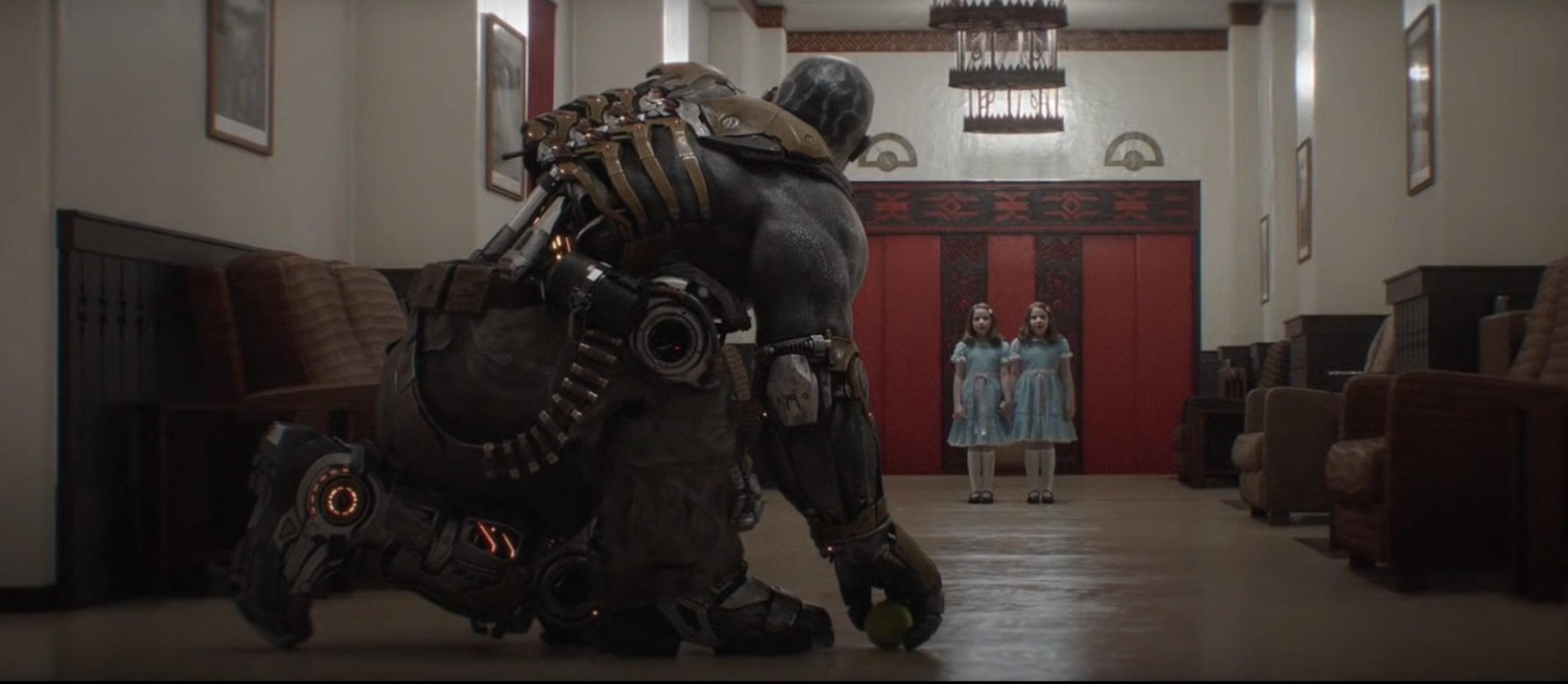

库布里克的《闪灵》(The Shining, 1980)中出现了几乎是影史上最著名的走廊。不过这里的走廊,其表现性可能要大大高于它的功能性。故事发生在一个寒冷的冬天,不安的情节在寥无人烟、与世隔绝的建筑中展开,剧中人杰克、温蒂和丹尼在经理室、金色大厅、237 房、科罗拉多大厅、厨房、储藏室、员工室等处不停转换和移动。但若是仔细观察他们经过和停留处的细节,这些房间之间又缺乏正常合理的相互关系。事实上,这些片段是分别拍摄的,在现实中它们根本无法连在一起。热心的影迷试图为整个酒店绘制完整的平面图,却无功而返──他们在这个过程中找到了越来越多“不可能的空间”。⑥ 根据别处镜头的交待,经理的房间的窗外理应是另一个走廊而不是室外;丹尼骑行经过的走廊两侧密排着房间,而根据他的路径所展示的情况,其中一侧根本无法塞下正常大小的客房,即仅有门,而里面是空的;至于闹鬼的 237 房间一侧,房门之间的距离又近到不合理的程度(图 3)……电子游戏《毁灭公爵 3D》(Duke Nukem 3D Redrum: The Shining II,1996)想要忠实重现《闪灵》中遥望酒店的室内,但设计者不得不进行一系列改动和再创作才可确保玩家能在一个连续合理的空间中移动,以至于游戏和电影有许多无法对应之处(图 4)。动画电影《头号玩家》(Ready Player One, 2018)中,斯皮尔伯格向他的老友致敬,用数字手段高精度重建了遥望酒店内许多经典的房间,但它们之间的关联是通过漫画式的剪辑拼合在一起的。其中,大厅、电梯、客房和走廊的相对位置和《闪灵》中同样不一致(图 5、6、7)。⑦

影迷为《闪灵》绘制平面图时发现越来越多“不可能的空间”。来源:Max Eddy, “Spatial Impossibilities Made The Shining Even Creepier,” The Mary Sue, 2011. https://www.themarysue.com/impossible-shining/

《毁灭公爵 3D》的游戏画面。来源: https://www.youtube.com/watch?v=WlmifgA8BC4

《头号玩家》中通过数字方式复原了《闪灵》中的场景,但房间、走廊和大厅之间的关系被打散重组了。来源:电影剧照。

《头号玩家》中人物在走廊中奔跑。来源:电影剧照。

《头号玩家》的画面借助了动作捕捉技术,走廊空间是通过后期制作生成的。来源:Anthony Breznican, “Steven Spielberg reveals the secrets of The Shining sequence in Ready Player One,” Entertainment Weekly, 2018. 视频见:https://ew.com/movies/2018/07/03/steven-spielberg-the-shining-ready-player-one/

空间上的不合理和不连续为电影增添了反常和非理性的气氛。史蒂芬・金的原著小说《闪灵》(1977)受到真实经历的启发,彼时他和妻子住在位于科罗拉多州埃斯蒂斯公园的斯坦利酒店(Stanley Hotel)。而库布里克在拍摄《闪灵》时,遥望酒店的外景取自俄勒冈州胡德山的林线旅馆(Timberline Lodge),内景大多是在伦敦的 EMI-Elstree 工作室搭建出来的──其中的“科罗拉多休息厅”高度复刻了优胜美地的阿瓦尼酒店(Ahwahnee Hotel)的大厅。⑧ 所以,无论观影者是入戏成为剧中人,还是积极站在创作的共谋者的位置,这一空间始终存在内外不一、无法衔接拼合之处。

《闪灵》的走廊看起来笔直而通畅,转角也都是九十度,却无法把房间和大厅清晰地串联在一起;它们段段相加,最终成为了一个巨大的谜团。在这个颠三倒四的噩梦里,运动和静止的关系变得可疑,方向感变得浑浊,房间的面积大小和相互远近关系变得似是而非。人物不断移动,但好像总回到原处。酒店内部变成了一个流沙般的陷阱,人在其中挣扎,精疲力竭,既无法离开,也无法最终抵达任何地方。一个著名的镜头是,丹尼(和他肩后的镜头)在走廊里梭巡,但双胞胎女童现身时似乎恰恰是不动的,立定在走廊一端(右拐处写着“Exit”,左拐则转进新的走廊),引诱丹尼(和观众)抵达但随即消失(图 8)。终点总是好似出现,出口在朦胧中引诱来者,却又变成一场空。角色在其中迷失,越陷越深,观众也落入空间的混乱感受当中。走廊创造了迷宫,迷宫叫人原地兜圈。这个与世隔绝的酒店里,空间上的循环呼应着时间上的循环──杰克像被幽魂缠身,不受控制地想要伤害妻女,重复曾在这里发生过的惨案。这样的故事讲述了人类共同的原始恐惧:空间的维度上,深陷一个庞杂、混乱又怪异的系统当中,它没有出口,没有终点,望不到头,遍布“此路不通”的分叉;历史的维度上,眼看命运再度滑入明明已引发过悲剧的错误当中,但又无能为力,无法脱身。困境之为困境,在于其本质是首尾回环的圆周运动。

II

文学和影视中,走廊空间常被用来营造心理困境。它常常传递出封闭、混乱和迂回的意境,被描绘得幽深恐怖、不见天日。人物像是被锁在黑暗阴湿的抽屉里。复杂的路径总是致使困在其中的人焦躁不安地来回踱步,在无尽的流连和徘徊中消耗着时间。当它作为一个庞大的系统出现的时候,走廊还成为对人实施精神控制的组织性装置。它是官僚系统重要和有效的工具。拐角处似乎藏匿着幽魂,酝酿着阴谋。

不过,当走廊被放回建筑学的视角下审视,它的形象光谱似乎还需再度拓宽。根据上述的例证,走廊空间里的焦虑感仿佛自动带上了工业时代的金属光泽。但需要注意的是,这一点在非西方以及前现代的世界当中并不如此,对照来看,甚至会显出不小的反差。譬如,如果直接考察汉语中“廊”字的渊源,那么这个空间在中国古代的状况就已经展示了一种别样的情景──不仅不封闭,“廊”甚至尤其应当是敞开的。李允鉌在著作《华夏意匠》里比较了汉字中宝盖头和广字头的区别。⑨ 像“室”、“宅”、“宫”中的“宀”部,表示的是屋顶的意思:

它(宝盖头)在篆书中的形状,就是一个“房屋”的外形。“宀”也是一个字,音“绵”,解作交覆深屋。

相比之下:

两面坡的人字屋顶一般都是主体房屋。主体房屋之外,在前后或者左右,通常都连带有一些单面坡屋顶的房屋,这种房屋的形式就以“广”字来代表了。这个“广”字音“俨”,“栋头曰广,因广为一边斜下者”,字典上就是这样解释的。

如果说在现代建筑的室内,走廊是对单个房间进行组织的一个父级空间,那么在中国古代,可以看到,廊不是组织性的,反倒是附属性的。它连带在“主体房屋之外”,在户外与园林景致相搭配。中国的廊虽然同样蜿蜒曲折,方便人流连和徘徊,但带来的感受很难说是困顿、迷失,或者洞穴一般的精神上的闭合。相反,“广”部总是单面敞开。这些在“店”、“庖”、“库”等字里也可以找到印证。这些类型的空间都需要一边向外打开,才适合买卖、屠宰、缴付税粮等等活动。“广”部的开敞之意在《说文解字》中也有依据:“‘廣’(广),殿之大屋也。”⑩ 廣字指的是堂皇宫殿的大屋,有顶而无四壁的大殿。这一定是开放、通达、宏远的意境。

传统园林内,廊与亭相映成趣,是小品式的点缀。这些半室外的空间方便人们漫游,也在夏日提供必要的遮蔽(图 9)。主人和宾客在此相遇、交谈、吟诗作对、闲庭信步。当然,中国园林中的“游廊”、“回廊”和前文中列举的西方现代语境下的“走廊”,在概念上有许多根本的差异。不过,就算转换时空──把中国的廊放回室内──在很多情况下,它所寄托的也常常是居民对“公共性”的想象。20 世纪的单位大院当中,参照苏联赫鲁晓夫楼建造的“筒子楼”由长长的走廊串联起一个个单间。但这个空间并不惊悚或压抑。在黄昏时分,单元楼的走廊上能听见开灶做菜的声响,闻到油烟和食物的味道。很多桌椅和电器直接放在走廊上,供邻里共用和分享。大人在这里社交,小孩在这里追逐打闹。走廊承载了集体主义时期的生活气和人情味。《动物凶猛》里,院子和廊道(围廊、游廊)是两个典型的故事空间。走廊把一间间居所组织起来,但并没有切断它们之间的关联。反而,它促进了邻里间的交流和接触(图 10):

每个院落、每条走廊都洒满阳光……他家(高洋、高晋哥儿俩)的偏院内十分静谧,向阳的围廊里晾着邻居家刚洗的床单和衣服,空气中有浓重的潮腥气。……对面二层楼走廊的小木栏杆后,有一个白发苍苍的衰老妇女推着一辆坐着个婴儿的童车掉头看我,在阳光中面容模糊。⑪

“广”部的开放、宏远似与“hallway”(廊道)一词有所呼应──“hall”是厅堂的意思,空间高大宽敞。巧合的是,意为走廊的另一个词“gallery”(廊道,也译作画廊或者美术馆),在大英百科全书的考证中意思是“遮蔽且单面开敞的通道(covered passage that is open at one side)”。⑫ 这与李允鉌 “广”部之解何其贴近。佛罗伦萨兴建于 1566 年的乌菲兹美术馆(Galleria degli Uffizi)是欧洲最为古老的博物馆之一,这个“gallery”名副其实,正是以它的长廊著称。敞亮宽阔的走廊上密集地摆放着雕塑藏品。这个空间的一侧确实是整面的开窗,另一侧则通向其他陈列间(图 11)。

除封闭和混乱之外,上述文学和影视作品当中走廊的迂回意象也值得被质询一番。毕竟即便回到西方文艺复兴后的脉络当中,回望其渊源,走廊作为一种建筑元素的本意是秩序、速度和效率。走廊(corridor)与廊道(hallway)、画廊(gallery)或者走道(passageway)有许多内在的相关性,但也有它的独特之处。词源学的考察可以给人一些启发:这个词由拉丁语 currere 演化而来,原意是“奔跑”。如建筑史学家马克・雅宗贝克(Mark Jarzombek)指出,在 14 世纪的意大利语和西班牙语语境里,corridor 并不指代一个空间,而是意为送信人、情报员。⑬ 依照这一历史脉络,走廊是一个充满速度的空间。最初,这个空间并不位于建筑内部,而是室外和室内的连接。

通常来说,宅邸(palazzo)一般设有充满序列感的入口,要求来访者体面、优雅、徐缓地步入室内。⑭ 相较而言,早期的走廊则是一个特殊的建筑部件。它主要“作为一个军事术语,指的是防御工事里用来与部队快速通信的穿行空间。”⑮ 因为它的存在,送信人可以快速跑进室内,把消息告诉主人。由此看来,走廊从一种为疾行而设计的特殊空间逐渐转变为住宅内部的连通构件,将宅邸入口序列继续向内延伸,使得贵族阶级独有的从容步调开始变得些微匆促,这或许切实强化了现代性与速度的普遍关联。

走廊在现代建筑当中不可或缺、四处可见、理所应当。但实际上它出现并对人们的生活方式造成巨大影响也不过是近几百年间的事。我们通常所说的现代意义的走廊大约在 17 世纪第一次出现;要等到 19 世纪往后,走廊才被广泛接受并大量运用在建筑项目当中。⑯ 对于现代都市中生活的人来说,没有走廊的建筑几乎难以想象──倘若没有走廊,房间与房间之间的关系就暧昧起来,因为要到达一个深处的房间,必须先经过它和入口之间的一系列其他房间。相比之下,走廊提供了非常清晰的流线。有了这个专门的通勤空间,来访者可以直达目的地而不必穿过任何中间地带。

罗宾・埃文斯(Robin Evans)强调了走廊空间的风行对“隐私”概念的发展的巨大影响。⑰ 他认为平面的本质是一种人际关系。⑱ 墙、门、窗、楼梯的放置决定了哪些地方相互粘连、哪些地方彼此隔断。这些不同面积、不同功能的房间被不同身份的人占据,于是这些空间的打断与连通也预示着建筑内的人可以怎样联系与分离,怎样频繁相遇或者互不打扰。

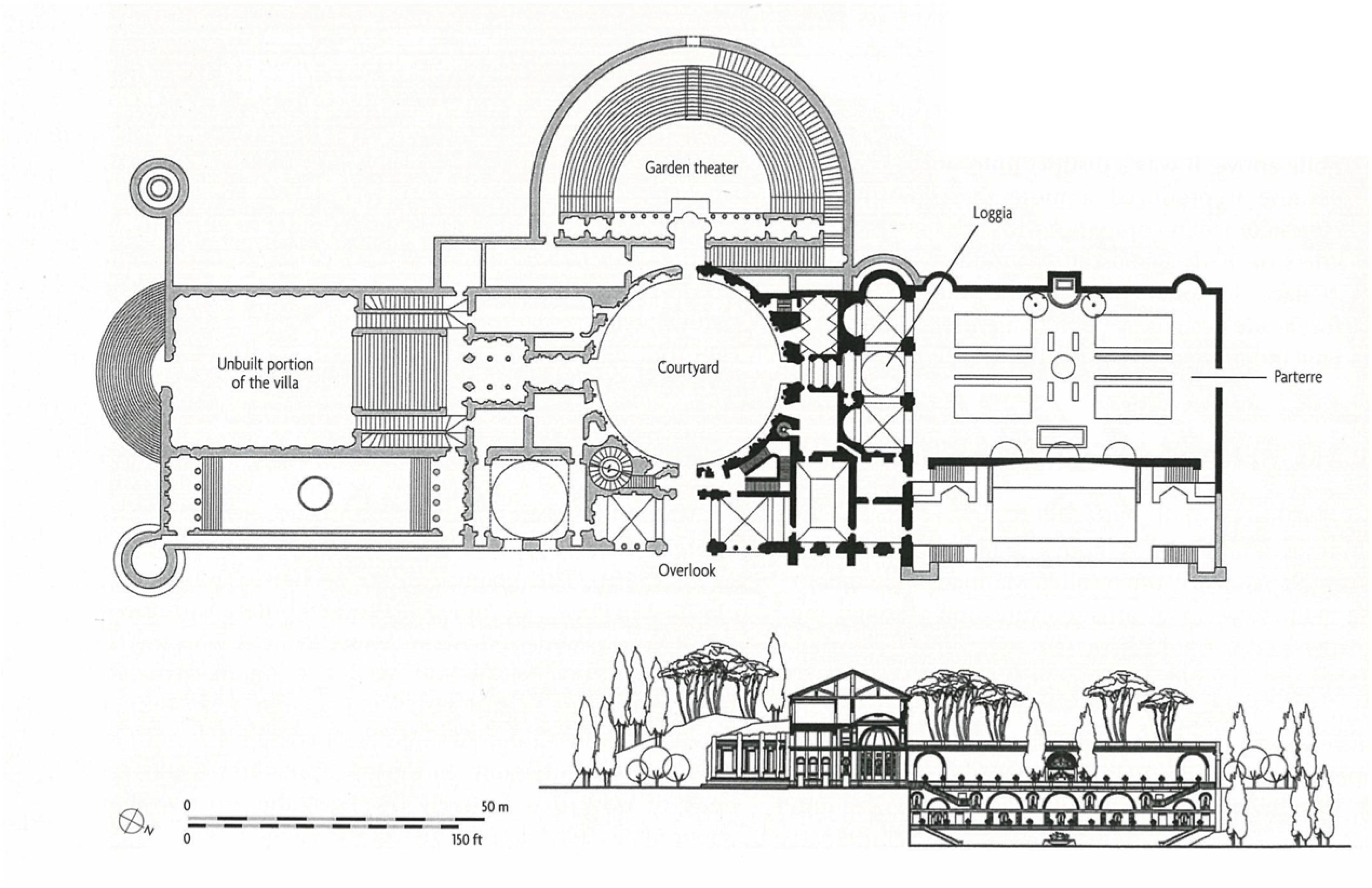

在他的文章里,埃文斯横向比较了同时期的绘画作品和建筑平面图。文艺复兴晚期,绘画作品有将人物世俗化的趋势。原本神圣、不可亵渎的圣经人物,在达芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔等人的笔下拥有了可触可感的肉身(图 12)。在画中,他们互相触碰,眼神也有丰富的交流。这种亲密并充满互动的人际关系也反映在同时期的建筑平面当中──罗马的玛达玛庄园(Villa Madama)里,房间与房间彼此毗邻、紧紧相扣(图 13)。可以说,在一个没有走廊的建筑里,并置、紧挨在一起的房间就如同文艺复兴时绘画中肢体相碰的人物。走廊把人们分离开,带来了隐私、独立、体面。人们不会再穿过其他人的房间,于是避免了许多潜在的摩擦和偶遇。走廊似乎使感官的空间变成了理性的空间。人们各居其位,也变得相对疏离。

拉斐尔 1513—14 年的画作《布窗圣母》(Madonna dell’Impannata)。有趣的是,这幅画现在所在的碧提宫(Palazzo Pitti)本身也符合埃文斯的描述,各个房间紧促相连。

拉斐尔(Raphael)和小安东尼奥・达・桑加洛(Antonio da Sangallo the Younger)设计的罗马玛达玛庄园(Villa Madama)。

建筑空间与精神空间总是有互文式的关系,难分前后。二者在交织中互相影响。黑格尔把文明的发展描述为一个逐渐趋向内部性(Innerlichkeit)的过程。⑲ 从这个思路出发,或许可以这么形容:从城市的街道进入建筑的门户,这是第一次“入室”;而在建筑内,从走廊进入自己的房间,这可以被看做是第二次“入室”。换句话说,走廊创造了第二个层级,一个“室内中的室内”;它把人放入了一个更深的箱子里。

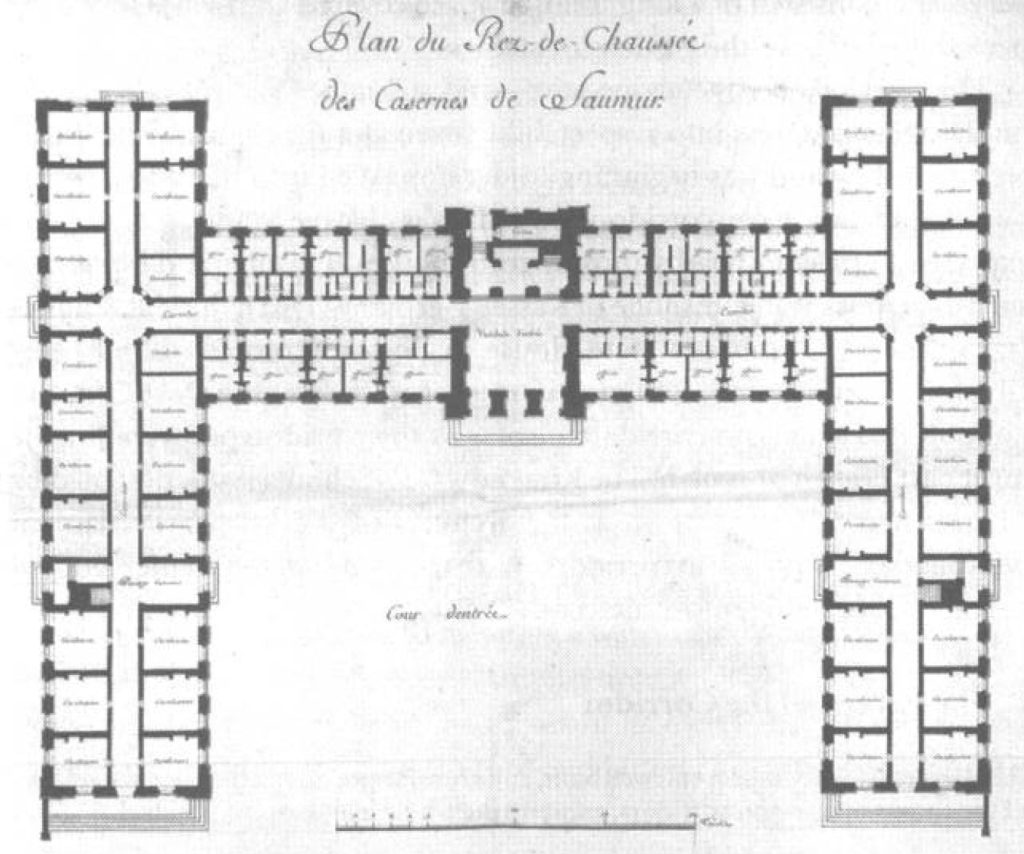

雅宗贝克也认为,走廊的出现和现代性之间的关联是无可否认的。⑳ 他比较了 17 世纪以来英国、法国、德国、美国的机构性(institutional)建筑,如监狱、宫殿、军营、政府大楼、教学楼等等,从建筑历史的具体案例出发,更为全面地考察了走廊空间的起源。不过,相比于走廊对隐私的贡献,他更着重描述了走廊与权力的关系。他把法国 1770 年的索米尔军营(Saumur barracks)视作第一例纯粹和极致地使用了现代意义上的室内走廊的建筑。这个平面已经表现出了极强的工业和机械感。走廊以强有力的、贯穿一切的姿态,如脊柱一样穿过所有房间。在这个军营建筑里,没有任何一个房间不与走廊发生联系,也没有任何一个房间与其他房间相连(图 14)。这个系统“切断了军人在生活和家庭上的自然秩序,而把他们重新组合在一个新的社会秩序当中。”㉑ 走廊是建筑内部统领并控制其他所有空间的父级空间。这是一个稳固的建筑──H 型的走廊构成了“铁打的营盘”。索米尔军营作为一个早期案例,突出地表现出了串联一切的走廊空间在权力系统中的重要性。它作为一种手段把不同部门和层级的人分配到各自的房间。就如埃文斯所形容的互不触碰、互不搅扰的状态,一个良好的走廊系统也让同一栋建筑内的下级不会轻易僭越上级所处的空间。似乎只要有了这样明晰的流线,这些机构性建筑不论建造得再怎样庞大,也不会让过多的房间陷入混乱之中。

英国小说家查尔斯・斯诺(C. P. Snow)在 1962 年造了一个词──“权力走廊(corridors of power)”。同名小说里,政治阴谋在走廊上酝酿。㉒ 《走廊简史》的作者罗杰・卢克赫斯特(Roger Luckhurst)也花了一章的篇幅来论述走廊如何象征了官僚主义。㉓ 他提到了美国五角大楼中总计长达 28 公里的走廊,它像一条内部的护城河那样,构成了“防御性的闭环”。㉔ 此时,人们确实把走廊用作重要的通勤空间,它仍然代表速度和效率,但同时也首尾回环、自我纠缠。这些政府重要建筑中漫长、迂回、分岔众多的走廊系统也正是这些巨大无比的人造物的最好代表。

III

有两个有趣的词值得一提:一,说客(lobbyist),字面意思是“游走于门厅的人”。在庞大的行政建筑中,他们来回于那些处于中间地带的场所,牵线搭桥,把一个权力机关和另一个权力机关组装在一起。走廊变成了回环的道路。二,19 世纪的狄更斯在其表现英国政治的腐败和统治阶级的虚伪的小说《小杜丽》(Little Dorrit)里创造了一个讽刺的说法──“因循推诿部(Circumlocution Office)”。㉕ 政府工作人员不断踢皮球,于是办事人永远在走廊里疲于奔命,往来于无穷的办公室和登记处。一个原本为了让人在建筑里加速的元素,最后变成了一个流连、等待、消耗的空间。

走廊不仅是空间的,它也对应了现代生活在时间上的组织方式。想象这样一名职员──她来到公司,打开电脑开始一天的工作。她需要处理的事情千头万绪,种类繁多,邮箱和其他工作平台上的消息和任务如潮涌来,让她手足无措,不知从何处开头。于是在回复邮件之前,她决定先给它们的优先级排序,先用效率软件把一项项任务记下来,并且按类型归档,标明时间、地点以及轻重缓急。但令她无奈的是,等这些时间表和计划清单都细致地做好,几个小时已经过去,剩下来完成工作的时间反倒不多了。对时间的管理耗尽了时间,用以提升工作效率的软件反过来增加了工作。对事务的规划、收纳、筹备和计划,最终颠倒了作为主体的事务。

此时我们似乎再度来到了卡夫卡的世界。本雅明对卡夫卡的评论是精准的:

卡夫卡将社会结构视为命运。不仅在《审判》和《城堡》中,卡夫卡面对着庞大的官僚等级,体悟这一命运,而且在更具体的、艰巨得无法估量的建筑工程中,也瞥见了命运。㉖

剧集《人生切割术》(Severance, 2022)的创作者丹・埃里克森在访谈中明确提及了故事的发展和设定受到卡夫卡的影响。㉗ 这部剧里,被“切割”了记忆的雇员只拥有对于工作环境的记忆。当走出工作楼层,他们就在心智上变成了另一个人。于是,他们的“工作人格”(innie)受困于职场,封闭于室内,实质上永远无法离开。在布景和设定上,走廊空间是表现卢蒙公司的压抑、黑暗和诡异的重要一环。人物在这个不见日光的“地洞”中穿行,走廊曲曲折折,不见尽头,不知有多少个转角,不知究竟串起了多少个房间,多少个部门(图 15)。

卢蒙公司内部的走廊。来源:@ BenStiller’s Video Tweet. 视频见:https://twitter.com/benstiller/status/1471138048964534274.

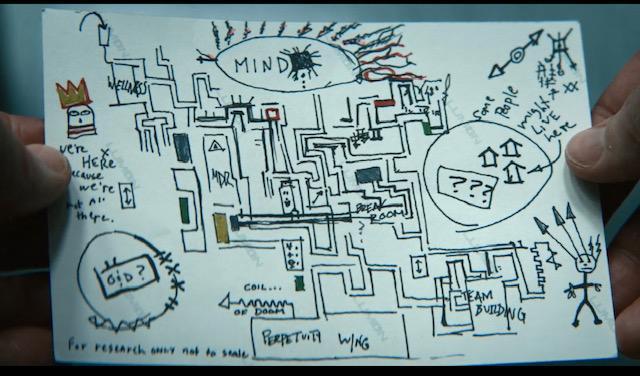

卢蒙公司前员工佩蒂绘制的路线图。来源:剧集剧照。

卢蒙公司的员工不得绘制楼层的地图──这可能是剧集里最具卡夫卡意味的设定。员工可以记得自己的办公房间,也可以凭记忆和经验摸索出周围的一些邻近区域,但不得绘制整层楼的完整平面图。当主人公马克私藏前员工佩蒂绘制的走廊路线图被发现时,同事迪伦大惊失色,因为公司创始人伊根规定“不得缩绘我的创造物”(图 16)。在这种绝对公司化的生活当中,永远无法真正离开的员工们被锚固在自己的位置上动弹不得,没法弄清自己的工作到底意味着什么,没法弄清周围到底有哪些其他部门,也没法最终弄清所有部门在做的事情合起来究竟是什么。对全局的通晓实质上是来自外部的视角──惟有身在高处才可以轻松地俯瞰一切,一览无余。不可擅自绘制地图,那么这一自我赋权的可能就被极大地限制;员工们被打散成原子化的状态,切断了横向的联系,各自为政。此时,埃文斯的叙事法似乎得到了印证──走廊的存在确实让人与人(以及人与神)之间的关系更加“不可触碰”了。创始人伊根成了无可指摘的精神指引,无所不晓的缔造者,全知全能的上帝。他完美地代表了公司、系统和规则,站在员工无法僭越的高处,既带来无所不至的关怀,无所不包的启迪,也带来无处不在的精神控制。神秘、无穷又不可知的走廊系统化为了父亲般的创始人伊根在空间上的体现,它反映了陷在被剥夺状态的无力个体与庞大而不可测的组织之间的关系。

事实上,与《闪灵》相似,《人生切割术》里的走廊同样不只对剧中人或者观众来说是一个迷宫,它对创作者来说本也如此。布景设计师杰瑞米・辛德让创作团队绘制一张卢蒙公司的平面图,他告诉埃里克森:“喝杯酒,坐下来,疯狂一点,然后画些东西。”于是,埃里克森的成果是一个巨大而荒唐的迷宫,有些地方已知,有些地方未知。㉘

走廊不仅仅是一个建筑设计上的新颖发明,它响应于、同步于也进一步加强了一种社会结构的出现,它为人类社会的“工业化与生活的公司化(corporationization of life)”㉙ 提供了具体的空间物料。埃文斯与雅宗贝克都在西方的谱系下展开并处理他们的走廊历史,未考虑中国或其他地区的类同物,这是他们的局限性。但他们把空间与现代性的兴起结合起来的叙事,确也提供了一种重要的视角。凭借这一视角,我们可以审视并诊断现代人普遍的心理焦虑、困顿和厌倦。这是福柯式的:走廊的出现使得一种新的流线系统变得可能,它把人清楚地安排在他应该存在的相应位置;这是一个管理手段,一个组织的器物。

走廊把房间有序地串联起来,也让它们之间互不打扰──它为建筑平面赋予了清晰的结构。这与官僚主义的发展相生相伴。马克斯・韦伯把官僚主义视作“由训练有素的专业人员按照制定好的规则持续实行的行政管理制度”。㉚ 这二者都是追求理性、技术效率的分布系统(distribution system)。树状分形的组织方式不仅描述了建筑内的流线,同时也是一种管理模型。这二者也都因其有效性而不断内向指涉、自我复制、无限扩张──正如博尔赫斯所写的走廊与镜子的“增殖”──最后建筑出既庞大得无与伦比又具体得无以复加的人类工程。

因为有了走廊的出现,建筑可以变得更加复杂。它是规范性的力量,科层制的容器和稳定器,它的出现同步于集成的通讯与交通网络,精确的定位和寻路系统(locative and wayfinding system)。现代性想要把建筑变成机器,把人变成电子元件,但仪器化带来的冰冷焦虑,最后盖过了机器有效运转可能带来的宁静。这些东西为了效率而出现,最后反对了效率──庞大的官僚等级,作为一种系统设计,原本目的是让各种任务得以更快完成,但等到它无限扩张下去,其运转只是为了持续它自身的存在。走廊的出现原本为了让抵达某个房间变得更加快速,最后越发复杂的走廊系统耗尽了自身。

卡夫卡的走廊化作了迷宫。困惑和恐惧总是相生相伴,或者说,面对这个系统,这两股情感一定是一体两面、不可分割的。走廊将他引向无地,缠绕着他,也像父亲一样威压着他,让他的心紧缩、战栗、怀疑。卡夫卡的走廊和父亲都是制度的化身──制度虽是人为建构的,却持存、恒久,好似一个先于人存在、在人的死后还会继续存在的绝对之物。这个东西猛然而强力地把人框在其内;即便怪异和无效,仍旧权威、不可置疑、无可商榷。这块铁幕永远无需为自己做出解释,它沉默并压迫性地凝视着个体。

乐观的人总是有的。《窃听风暴》(2006)虚构了一个有人性的“斯塔西人”(Stasi man):1984年的东德,一名秘密警察负责监听一名剧作家的生活,在这个过程中,“他人的生活”㉛ 改变了理应没有感情的窃听者,调转了他的立场。耳机中的喜怒哀乐让秘密警察从德国统一社会党的“剑与盾”重新成为了拥有情感和同理心的人。他逐渐开始理解甚至袒护他监听的对象,最后甚至不惜与自己身处的体制做对抗来保护他的“友人”。在这个故事里,铁板一块、冰冷坚硬的庞大组织里奇迹般地出现了裂隙;一颗齿轮消失了,一名个人重新出现。

不过比起这部电影来说更具启发意义的,或许是它上映之后,原东德政治犯监狱纪念馆(今柏林 – 霍恩舍恩豪森纪念馆,Berlin-Hohenschönhausen Memorial)馆长休伯特・克纳贝(Hubertus Knabe)提出的批评──事实上,在东德四十年的历史中,不曾有任何一个秘密警察试图拯救过他的受害者,因为这并不可能发生。㉜ 《窃听风暴》对一个有良知的公职人员的美好描摹事实上误解了官僚系统的本质,错误地呈现了极权主义制度真正的运作方式。实际情况是,秘密警察身处全面和无孔不入的系统,他们监视平民,互相之间也要交叉检查。没有人可以独自负责一个完整的行动,而是一定是服从来自上部的命令,做巨大机器中的小部件。他们很难了解自己究竟施加了何种伤害,因为每个人执行的都只是一个细微的合理步骤。真正的斯塔西人没有忏悔,没有拯救,没有可能从“恶的平庸”当中轻易脱身。他们隐藏在整齐划一的制服后面,擦除了个性和感情,成为训练有素的专业人员,党的神经末梢。

裂隙存在过,不过那是这个体系真正将要崩塌的时候。1989 年 9 月 10 日,柏林墙倒塌之前,一名记者坐在墙上,伸着话筒采访还在执勤的东德警察:“你们的政府似乎每天都在变化,你认为会怎样收场?”“这是政府的问题,不是我的。”一个长官模样的人开口回答。说完这句话他自己发笑了,他身后其他年轻的下属也会心地笑了,记者笑了,坐在墙上的其他西德年轻人也笑了。㉝ 对话的可能忽然出现,时代的巨大潮涌中,人性的反应得到允许。一个塞满错综复杂走廊的厚重政府楼里突然出现了一扇向外打开的窗户。

但卡夫卡很现实,他的世界没有敞开的时候。他的 K 或者卡尔・罗斯曼在严肃和冷漠的权力面前惶惑地低着头,在与愚庸的荒诞体制的对抗中永远地奔波着,在幽长、空旷、缓慢、无效、难以理解却又永远无法超越的走廊系统里费尽了一生。父亲和走廊是“非人的”,它高于人,凌驾于个体之上,无法摇撼。体制笼罩着人,既无法刺穿也不会改写。父亲与儿子之间没有商量一说,只有通告──现在,做这件事,因为我是你的父亲。个人与他的命运之间也不存在商榷,只有服从,因为组织已经决定了。《判决》里,父亲判处儿子“去投河淹死”,于是儿子接着照做。㉞ 儿子只能永远忠于自己儿子的身份。这是卡夫卡给我们最重要的告诫:父亲不会死去,走廊无法抵达。

- (奥)弗朗兹·卡夫卡著,张荣昌译,《失踪者·诉讼》,上海译文出版社,2009。见(奥)弗朗兹・卡夫卡著,张荣昌译,《失踪者・诉讼》,上海译文出版社,2009。见第一章“司炉”。

- (奥)弗朗兹・卡夫卡著,章国峰译,《卡夫卡全集(第二卷):失踪者・诉讼》, 中央编译出版社,2015。见《诉讼》第三章“在空荡荡的审讯室里 大学生 法院 办公室”。

- (阿)豪尔赫・路易斯・博尔赫斯,王永年译,《阿莱夫》,上海译文出版社,2017。见第一篇《永生》。

- (阿)豪尔赫・路易斯・博尔赫斯,王永年译,《小径分岔的花园》,上海译文出版社,2017。见第六篇《通天塔图书馆》。《阿斯特利昂的家》《死在自己的迷宫的阿本哈坎 – 艾尔 – 波哈里》收录在《阿莱夫》中。

- 同上。见《小径分岔的花园》第一篇《特隆、乌克巴尔、奥比斯・特蒂乌斯》。

- Juli Kearns, “Stanley Kubrick’s The Shining Maps of The Overlook,” Idyllopus Press, 2012. https://idyllopuspress.com/idyllopus/film/sh_maps.htm

- 参见:Chris Evangelista, “Steven Spielberg Breaks Down ‘The Shining’ Scene From ‘Ready Player One’,” Slash Film, 2018. https://www.slashfilm.com/559410/ready-player-one-the-shining-scene/

- 2019年上映的《闪灵》续集《睡梦医生》重新搭建了遥望酒店中的许多经典场景。导演迈克・弗拉纳根能够做到几乎完美的重现,很大程度要得益于他获得了近四十年前库布里克在布景时使用的原始蓝图。这部分文件一直由华纳兄弟保存。参见:Michael Kennedy, “How Doctor Sleep Recreated The Shining’s Overlook Hotel,” Screen Rant, 2020. https://screenrant.com/doctor-sleep-movie-shining-overlook-hotel-recreation-how/

- 李允鉌,《华夏意匠:中国古典建筑设计原理分析(修订版)》,天津大学出版社,2005。

- 许慎撰,徐铉校定,《说文解字附检字》,中华书局,2004年。段玉裁在《说文解字注》中补充:“殿谓堂无壁。”王筠在《说文解字句读》中写:“覆乎上者曰屋。无四壁而上有大覆盖,是曰廣。”

- 王朔,《动物凶猛》,北京十月文艺出版社,2015。

- “Gallery.” Encyclopedia Britannica, July 20, 1998. https://www.britannica.com/technology/gallery.

- Mark Jarzombek, “Corridor Spaces,” Critical inquiry 36, no. 4 (2010): 731.

- 同上,第 734 页:“一个宅邸(palazzo)是通过 andito 进入的;当然,这个词来自拉丁语 andare,意思是‘去’或‘走’。人们绝不会‘跑’进一个宅邸。而 andito 通常通向一个 camminata ──意思是一个‘散步的地方’,或通向一个 passaggio ──如果这个空间是沿着庭院布置的,那么从 15 世纪开始,它可能被称为 portico(门廊),有时也被称为 loggia(凉廊)。在威尼斯,宅邸的中央走道被称为 portego,与 portico 一样,这两个词都来自拉丁语词根 portare(意思是携带)。人们理应‘带着自己的尊严’走进来。”

- 同上,第 732 页。

- 同上。

- Robin Evans, “Figures, Doors, Passages,” Translations from Drawing to Building (Cambridge, Mass: MIT Press, 1997), 55–91.

- 同上,第 56 页:“如果说建筑平面图描述了什么,那就是人类关系的本质,因为它所记录的元素──墙、门、窗和楼梯──首先被用来分割,然后有选择地重新整合居住的空间。”

- 参见:Mark Jarzombek, “The Cunning of Architecture’s Reason,” Footprint 1 (Jan. 2007): 1–46. 其中作者的主要参考文献是《黑格尔美学讲演录》:G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik, 1835–1838 (Suhrkamp: Frankfurt am Main, 1986).

- Jarzombek, “Corridor Spaces,” 759.

- 同上,第 749 页。

- C. P. Snow, Corridors of Power (New York: Scribner), 1964.

- Roger Luckhurst, Corridors: Passages of Modernity (Reaktion Books), 2019.

- 同上。见第八章:“The Dystopia of Corridors: Bureaucracy”。

- “因循推诿部”也译作“拖拖拉拉部”。Charles Dickens. Little Dorrit (Oxford: Oxford University Press, 2008). 参见第十章“Little Mother”: “He lived in Grosvenor Square, she thought, or very near it. He was under Government—high in the Circumlocution Office.”

- (德)瓦尔特・本雅明,陶林译,《单向街》,西苑出版社,2018。见第四章“评弗兰兹・卡夫卡”。

- Emma Stefansky, “‘Severance’ Creator Dan Erickson Knows Exactly What the Goats Are For,” Thrillist, 2022. https://www.thrillist.com/entertainment/nation/severance-creator-dan-erickson-finale-interview

- 同上。

- Mark Jarzombek, “Corridor Spaces,” Critical inquiry 36, no. 4 (2010): 769.

- 参见:David Beetham, Bureaucracy (Minneapolis: University of Minnesota Press), 1996. Introduction: “To Weber bureaucracy meant, not a type of government, but a system of administration carried out on a continuous basis by trained professionals according to prescribed rules.”

- 电影名称 Das Leben der Anderen 的直译。

- Anna Funder, “Tyranny of Terror,” The Guardian, 2007. https://www.theguardian.com/books/2007/may/05/featuresreviews.guardianreview12

- “World News”: Peter Jennings reports live from Berlin. https://www.youtube.com/watch?v=snsdDb7KDkg

- (奥)弗朗兹・卡夫卡著,叶廷芳译,《卡夫卡全集(第一卷)》, 中央编译出版社,2015。见“第一辑:生前问世之作”。

Wow, awesome blog structure! How lengthy have you ever been running a blog for? you made blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, let alone the content material! You can see similar here sklep

I offer mutually beneficial cooperation http://fertus.shop/info/

SEO Optimizers Team http://fertus.shop/info/

Your site's position in the search results http://fertus.shop/info/

Web Development Wizards http://fertus.shop/info/

Content for your website http://fertus.shop/info/

The offer is still valid. Details http://fertus.shop/info/

How to contact the administrator on this issue http://fertus.shop/info/

I would like to post an article http://fertus.shop/info/

Analytics of your website http://fertus.shop/info/

Additional earnings on your website http://fertus.shop/info/

The best prices from the best providers http://fertus.shop/info/

You will definitely like it http://fertus.shop/info/

Here's what I can offer for the near future http://fertus.shop/info/

I really liked your site. Do you mind http://fertus.shop/info/

I offer mutually beneficial cooperation http://fertus.shop/info/

SEO Optimizers Team http://fertus.shop/info/

Free analysis of your website http://fertus.shop/info/

Your site's position in the search results http://fertus.shop/info/

Web Development Wizards http://fertus.shop/info/

Content for your website http://fertus.shop/info/

Free analysis of your website http://myngirls.online/

Your site's position in the search results http://myngirls.online/

Can provide a link mass to your website http://myngirls.online/

Web Development Wizards http://myngirls.online/

Content for your website http://myngirls.online/

I offer mutually beneficial cooperation https://ztd.bardou.online/adm

Your site's position in the search results https://ztd.bardou.online/adm

Can provide a link mass to your website https://ztd.bardou.online/adm

Web Development Wizards https://ztd.bardou.online/adm

Content for your website https://ztd.bardou.online/adm

Here's what I can offer for the near future https://ztd.bardou.online/adm

I really liked your site. Do you mind https://ztd.bardou.online/adm

Cool website. There is a suggestion https://ztd.bardou.online/adm

I offer mutually beneficial cooperation https://ztd.bardou.online/adm

Free analysis of your website https://ztd.bardou.online/adm

Your site's position in the search results https://ztd.bardou.online/adm

Can provide a link mass to your website https://ztd.bardou.online/adm

Web Development Wizards https://ztd.bardou.online/adm

Content for your website https://ztd.bardou.online/adm

You will definitely like it https://zetds.seychellesyoga.com/info

I really liked your site. Do you mind https://zetds.seychellesyoga.com/info

Cool website. There is a suggestion https://zetds.seychellesyoga.com/info

I offer mutually beneficial cooperation https://zetds.seychellesyoga.com/info

SEO Optimizers Team https://zetds.seychellesyoga.com/info

Free analysis of your website https://zetds.seychellesyoga.com/info

Your site's position in the search results https://zetds.seychellesyoga.com/info

Can provide a link mass to your website https://zetds.seychellesyoga.com/info

Web Development Wizards https://zetds.seychellesyoga.com/info

Content for your website https://zetds.seychellesyoga.com/info

Can provide a link mass to your website https://zetds.seychellesyoga.com/info

Web Development Wizards https://zetds.seychellesyoga.com/info

Content for your website https://zetds.seychellesyoga.com/info

Al great deal for a web developer. Details: https://zetds.seychellesyoga.com/var_montero

https://dunesworkshop.org/

https://www.tangentessays.com/essays/on-corridor-the-paradox-of-arrival/

http://www.google.com

https://gigazine.net/gsc_news/en/20150814-inception-hallway-dream-fight/

https://uproxx.com/wp-content/uploads/2020/07/Inception_GuySketch_03_RotatingCorridor_2009_GHD.jpg

https://openai.com/dall-e-2/#demos

https://www.jstor.org/stable/43670987?seq=1

https://www.youtube.com/watch?v=WlmifgA8BC4

https://www.countrylife.co.uk/luxury/art-and-antiques/in-focus-piranesi-the-architect-artist-and-engraver-whose-fantasy-buildings-won-him-300-years-of-fame-214858