民间地震观测小史: 从毛时代“群众科学”到八十年代“民科”(上)

Reassembling the Earthquake Observers: From Mao’s Mass Science to Post-Mao Folk Science (Part 1)

- 02

- 22

- 2022

“天晴日暖,碧空清净,忽见黑云如缕,宛如长蛇,横亘空际,久而不散,势必地震。”

──1935年宁夏《隆德县志》

去年 12 月的一天,#南京天空出现干脆面云# 登上微博热搜,两天后,常州发生地震,网络上许多人都联想到两天前的“异常天象”──“我妈妈前几天晚上散步给我发的,跟我说很漂亮,但我只觉得诡异。”人们乐此不疲地上传自己当时拍摄的照片,而地震学家只能又一次无奈地科普地震与云象无关,而所谓 “地震云”只是民科。如果说共同的震感提醒我们都在脚踏同一片大地,那么这些因“地震云”传说而汇聚在一起的照片,则提醒着我们都在仰望同一片天空──跨越四十年的天空。

日观天象的人们或许并不知道“地震云”一说从何而来。这个如今已如幽灵般在空中飘荡的学说,在八十年代曾轰动全国。1977 年,全国上下刚从唐山的震动中稍稍平复,《参考消息》就报道了日本教授真锅大觉观云测震的方法,而这记海外的灵丹妙药迅速在国内受到追捧。如真锅大觉书中所言,“地震云”学说的要义十分明了:“只要天空出现了白色条带状的地震云,就要发生地震。根据我以往的经验,其震源在云的延长方向或垂直方向”,而具体为何种,则取决于震源放射出的电磁波。① 于是,人们开始抬头望向天空──“那蔚蓝色的天空中偶尔露面的缎带似的白云,火焰般的晚霞和绚丽的晴空彩虹(几种地震云形态),再也没有什么诗情画意了,而是预示着一场地动山摇的灾难。” ② 中科院研究员吕大炯站在物理所大楼的楼顶,面朝西北方拍下了一张条带状黑云的照片(图 1),第二天,遥远的秘鲁发生 7.0 级地震──正是那黑云伸展的垂直方向。③ 沈阳军区的干部董海江在营区发现一道奇异的晚霞,“初时是黄色,接着变成橘红色,把北面的屋顶映照得通红,令人生畏”,九天后,台湾发生 7.4 级地震。④ 中学教师宋松领着毕业班学生在实验田里突击收割麦子,忽在西南上空发现一条稻草绳状云彩,飘向东北,十日后,宋松得知日本秋田海域发生 7.8 级地震,他甚为懊恼没能预报,自此念念不忘。⑤ 在一次又一次的奇观报道后,观云测震者纷纷名噪一时,他们一起成立了震兆云霞研究会,在各大官方媒体抛头露面,还获得了中央领导的批示支持,也最终成为了令地震学家们头疼的“民科”。⑥

在 1978 年的全国科学大会上,郭沫若用“科学的春天”期许即将到来的时代,但他大概没有料到,随之而来的还有“民科的春天”。我们对八十年代的民科“大爆炸”并不陌生──即便没有亲身经历过那个人体科学、特异功能、气功热潮的时代,也能在当下捕捉到一点遗迹,包括自称“混元形意太极门掌门人”的马宝国,自然也包括每逢地震都要浮现的观云传说。但这些民科当年如旋风般的腾空出世,到现在都有些不可思议。一般认为,是《参考消息》《人民日报》《新闻联播》这些媒体打开了潘多拉魔盒,把异国的“地震云”学说介绍给大众,又给沽名钓誉者以占云术哗众取宠的空间。⑦ 于是,只有科学家在为真理孤军奋战,而站在他们对立面添乱的,则有“搞大新闻”的媒体、沽名钓誉的大师、无知轻信的大众──尤其是最后一点,科普工作落后、大众科学素养的低下被视作是民科盛行的根本原因,也是“民科”一词的由来。有趣的是,尽管民科与伪科学(pseudoscience)的含义有所重合,但这里的特征并非与“真”相对的“伪”,而是与专业科学共同体相对的“民间”──“民科”此词一出,那种苦心孤诣却又异想天开、无知无畏而妄图挑战专家的可悲形象,恐怕已经跃然纸上。

然而,事情并非如此简单。如果说八十年代出现了民科“大爆炸”,那么这里往往被忽视的是──“大爆炸”之前是什么?由于意识形态的迷雾,此前的文革十年就像“黑暗中世纪”一样被一笔带过,仿佛是科学春天前的寒冬,也是“科普工作落后、大众科学素养低下”印象的来源。但是,如科学史学家舒喜乐所言,“群众科学”(mass science)实际上贯穿了此前的整个毛泽东时代,并在文化大革命中的农村科学实验达到高峰。⑧ 群众科学一方面强调科学的政治性,对“中立”的专家和技术官僚进行批判,另一方面则强调知识与劳动生产相结合,力图消除脑力与体力劳动的差别。因此,如果我们把八十年代的观云文化与毛时代的地震预测“前史”结合起来,就会发现两者之间的藕断丝连,也就能为这一民科“腾空出世”的神话祛魅。

今天我们很难意识到,政治动荡的文革十年,同时也是大地剧烈运动的十年。自 1966 年邢台地震后,1970 年通海地震、1975 年海城地震,直到 1976 年的唐山地震,大震屡次发生,甚至波及首都。而这种震撼不仅来自惨重的死伤,还有对于未知的恐惧。1755 年的里斯本大地震曾震动整个启蒙运动中的欧洲──地震是什么?是上帝的惩罚吗?还是纯粹的自然现象?两百年后的中国,在洋溢着战天斗地、移山填海氛围的文化大革命中,地震则构成了一种根本的意识形态危机,而唯一的办法,就是把对自然未知和不确定的恐惧,转变为人的“主观能动性”。⑨ 因此,仅仅知道“地震是什么”是不够的,地震必须可以预测和预防,而当年的人们,就试图完成一项在今天看来几乎不可能的任务:“抓临震”──捕捉各种地震前兆,进而作出准确的短期预测。1972 年,《地震战线》杂志刊登了刚刚去世的地质学家李四光关于地震的意见,开篇便是“地震是可以预报的”, ⑩ “侦察地震这个‘地下敌人’的潜伏场所,并进一步监视它的活动,为保卫广大人民生命财产的安全和社会主义建设的安全服务。”⑪ 地震也对国土安全构成了前所未有的挑战,新的敌人不再来自空中的美帝、对岸的蒋匪、边境的苏修,而是每个人的脚下,是全国各地的地震断裂带。在周恩来的领导下,设在中科院的地震工作委员会最终升格为国家地震局,但新的敌人还要求新的防御战略,于是,在文革群众科学路线的指引下,一张铺天盖地的“群测群防”网络建立起来,在全国各地的厂矿、公社、军队、中学里发展出数万名业余地震测报员──“现在我们的耳目多了,地震预报的把握性就会更大了。”⑫ 在这条地震测报的统一战线上,知识分子与群众、专业与业余、智力与体力劳动的差异,都在团结的叙事中得以消弭。在一张“地震工作要以预防为主,大打人民战争”的宣传画中(图 2),我们得以一窥毛时代地震预测的群像:高举着唯物主义意识形态指导──毛泽东《实践论》和恩格斯《自然辩证法》的工人、站在他身后的解放军、翻阅《地震知识》小册子的老农、肩扛大地测量仪的知识青年、刚刚完成“彻底批判地震不可知论”大字报的地震学家,以及作为测报主力的三位中学生。中学生和教师掌握了基本的物理知识、能够操作仪器和处理数据,处在知识分子和群众的平衡点上,因而成为了理想的发展对象(图 3)。而对他们而言,在文革的政治风暴中,地震测报既是神秘而光荣的任务,又是一片科学启蒙的绿洲。据当年曾是泉州晋江一中学地震测报员的颜花花回忆,“在那间养兔房改造的地震预报会商室里,(物理老师)给我们讲太阳黑子是太阳上物质的一种激烈的活动现象,所以对地球的影响很明显,也是地震的诱因之一;讲大陆的飘移、海底扩张和板块结构等。我们几个测报员都认真地听讲、做着笔记,那时还似懂非懂的我,就有种探索宇宙奥秘的冲动。”⑬ 业余测报员们自制各种土仪器,观测并记录生活中与地震相关的可能前兆──大到肉眼可见的地光、地下水、动物躁动等“宏观异常”,小到需要测量的土应力、地电流、磁场波动──并与当地的专业地震台定期汇报。

毛泽东时代地震群测群防的群像

正在进行地震测报工作的中学生们

而这种群众动员,就是意识形态与田野科学需要结合的结果。八十年代一篇回顾动物观测的报道提到“由于动物分布及其异常的出露极不均匀,有限数量的地震台站多数情况下捕捉不到动物异常信息,必须依靠自然分布的人民群众观察才能奏效。” ⑭ “人民群众”在这里不仅是政治概念,也成了生物概念,业余测报员是“党的一元化领导”下的信息末梢,而他们的“自然分布”也构成了一张与生物拟合的界面。不过,正如“动物习性异常能否有效预报地震,很大程度决定于人们对动物习性异常的觉悟程度”⑮,群测群防的关键,是创造出广大的业余测报员这一主体,使群众掌握地震前兆的知识,又拥有敏锐的环境观察能力和站岗放哨的时刻警觉。前面提及的颜花花就曾回忆道,1974 年社会上曾流传李四光预言晋江要发生大震,“当时的测报组实行 24 小时值班测量,每天把数据提供泉州地震台。测报是的观测任务主要由男同学承担,而我家水井水位的测量则由女同学和我家人承担……晚上定闹钟两小时观测一次,这样的观测也持续一两个月。”⑯ 而在地震科普浪潮中,仅福建省就分发了《地震知识》小册子 12 万册,《地震知识挂图》32 万套,放映幻灯片 500 部,南靖县还为幻灯片编写了通俗易懂的解说词,用闽南方言配乐录音,巡回放映,“全省沿海地区百分之六十和山区百分之三十以上的人民群众收到一次地震知识和防震抗震常识的教育,大大提高了群测群防的能力。”⑰ 大量直观的的挂图、小册子和幻灯片逐渐生产了一种传统:把大地的震动与视觉直接关联起来(图 4),震动的体验是短暂而范围有限的,视觉经验却可以绵延、复制和不断传播。1976 年松潘地震后,《地震战线》杂志刊登了一些当地的震前离奇现象照片,包括竹子开花、南瓜结瓜又开花、井底冒油、井水变色、鸟类飞离(图 5),在缺乏智能手机且摄影设备昂贵的当年,仍能捕捉到如此瞬间,如果不是事后的摆拍,那么对“异常”现象的图像记录,恐怕已经成为一种日常。这正是群测群防的理想图景:人人都成为眼见为实的博物学家,从日常中观察异常,又把观察异常作为一种日常。

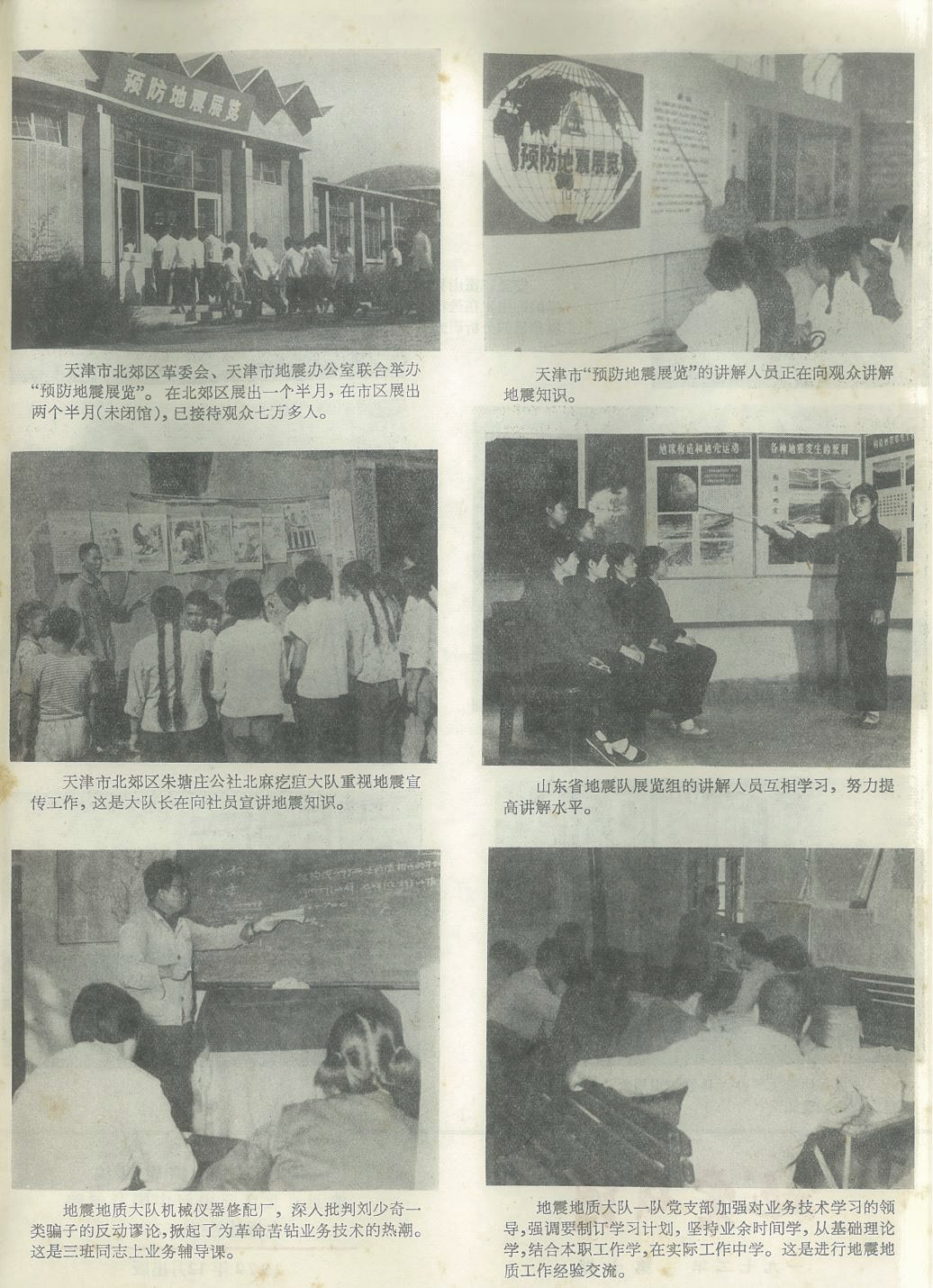

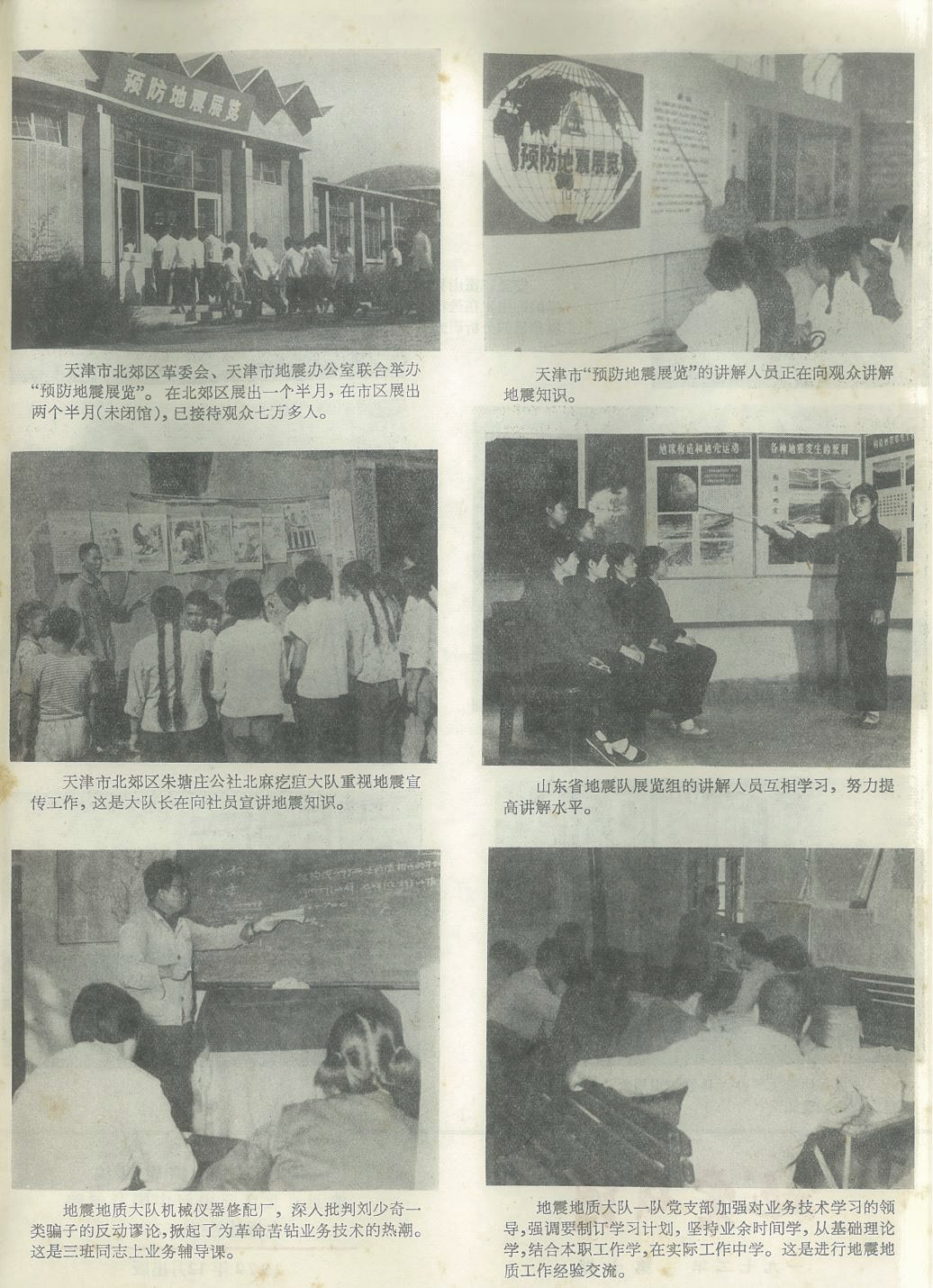

全国各地的地震科普展览

松潘地震宏观异常照片

尽管毛泽东时代群测群防的一些假设和实践,以今天的标准看,都属民科之列──当年的“地震不可知论”被彻底批判,而如今地震学家已经普遍承认,我们难以作出准确的临震预报。但这种回溯式的批评是脱离语境的,因为毛泽东时代只有群众科学,而没有“民科”这一概念的土壤。群众科学之所谓“群”“众”,就是要内化一切差异和张力,形成最广大的统一战线,而“民科”的概念则是从共同体内部划分出“民间”,将其排斥出去,这显然会对意识形态构成颠覆。比如,在解释“地震云”为何如此有市场时,中科院的李汀就认为,大众回忆出来的很多所谓震前异常,都是灾难后的一种心理效应,过度敏感的聚焦,把日常当作了异常;⑱ 而在毛泽东时代,这种对大众心理的批评显然是不被允许的,恰恰相反,群测群防的原理正是鼓励群众从日常中发现异常──训练和动员出数以万计敏感、警惕、甚至有些多疑的观测者们来“为革命站岗放哨”(图 6)。因此,地震学家的日常工作,不仅有分析异常和预报地震,还有它的的反面──排除群众发现的异常。1971 年,广州地震大队把这些案例汇总成一本科普小册子《这些自然现象是否地震前兆?》,就像《十万个为什么》一样,他们对地下水冒泡、鱼翻肚皮、大地塌陷等千奇百怪的现象作出了地震前兆之外的合理解答。尽管小册子很像今天的辟谣,但有一点根本不同──这些群众误认的前兆并不被视作“谣言”,而是有待解释的“非震宏观异常”,不是系统外部的干扰,而是系统内部的正常噪声。当然,共同体的内部并非毫无缝隙,在小册子开头,地震学家就引用了毛主席语录,以安抚和教育草木皆兵的群众:“世界上的事情是复杂的,是由各方面因素决定的。看问题要从各方面去看,不能只从单方面看。”⑲ 但是,这缝隙仍是相当隐晦的,以至于要通过挪用领袖语录这种“统一”的话语表达出来。

最后值得注意的是,尽管 “地震云”学说是 1977 年才日本传来,但在毛泽东时代,气象与地震的关联就一直被视作是值得探索的,兰州地震大队就曾长期负责这项科研任务。1971 年夏,国家地震局在京召开了天文、气象与地震关系座谈会──“伟大领袖毛主席教导我们:每一事物的运动都和它的周围其他事物互相联系着和互相影响着。”⑳ 在分享各自的观测数据后,与会专家们认为“大震发生前某些气象要素(如气压、气温、降水、云量等)都是有些异常(或少见)的变化的。我们若能摸清掌握各地区地震前气象要素的异常变化特点,将有很大的可能达到监视及直接预报地震的程度。”㉑ 同时,各地也开始尝试把天气预报和地震预测活动联合起来“管天又管地”㉒(图 7),不过,这也引发了一些“不务正业”的质疑──山东省肥城县气象站的工作人员就抱怨道:“又是气象,又是水文,再来个地震工作,里里外外就这四五个人,天还没有管好,哪有时间和精力搞地震呢?”㉓ 于是,革委会在气象站设立了学习班,最终“教育他们认识到地震和气象工作,一个是管天,一个是管地,都是与大自然直接作斗争的,是战天斗地的统一体。”㉔ 在大家“思想革命化”后,当地的业余观测点遍地开花:“安庄中学建立气象、地震哨组不到一年时间,这个哨组的三名应届毕业生,分别在三个生产大队建立了气象、地震测报小组。他们既是战天斗地的宣传员,又是从事实际工作的测报员。”㉕ 这里的“战天斗地”并非只是一种革命化的修辞,作为不脱产的群众科学,气象与地震的业余观测本就高度相似,整个毛泽东时代都在大力推广的农村气象哨,与此时新生的地震测报点一起,共同构成了监视自然、“为革命站岗放哨”的统一体。

因此,与通常的叙事相反,当观云测震 1977 年从日本传来,并不存在科学家与所谓“民科”的对立。一方面,有的地震学家自己就在研究气象,甚至还对传来的地震云饶有兴趣。兰州地震大队的高继宗在《地震过程中的云雾现象》一文中就提及日本民间“蛇云绕日晨曦丑”的以云测震经验,还提到刚刚发生的松潘地震前后,龙门山构造带冒出至少数十起烟雾,“有从河中冒出的,有从水田里冒出的,有从山洞里冒出的,有从矿井里冒出的;颜色有白、有黑、有黄、有红,还有先红后白的;规模小的只有两个方桌大的面积,大的则有半里路长,有的充满全社全镇,持续时间短的三、四分钟,十几分钟,长的几小时、甚至几天,有的有硫磺味、腥味,有的无味”,进而认为沿着地震断裂和裂隙处可能会冒出“地气”,进而形成云雾,还猜测可能由震区辐射电磁波,为水汽所吸收,进而加热上升凝结为云。㉖ 另一方面,即便我们勉强以身份划出“专业”和“业余”,两者彼此也有许多往来。辽宁省地震局在 1983 年的一封报告中,就如此检讨本地一些观云测震“民间高手”声名鹊起的原因:“在 1977 年前后,(观云者)就经常向省、市报告观云测震的情况及提出预报意见,限于我们当时的认识水平,不仅没有去干涉,反而认为不能挫伤他们的积极性,因之,把他们当作业余测报员对待,凡市县一级的地震业务活动都分别请他们参加,董海江还被评为本溪市群测战线先进个人。”㉗ 又比如山东省平原县的宋松,此前就是当地中学的教师,也是中学地震测报组的负责人,带领学生利用土应力、土地电、地下水等设备开展日常观测。㉘ 而在 1978 年 2 月,秦皇岛港务局的地震测报员发现一条“利剑般横亘数十公里”的云带,经过缜密调查,科学家们认为此云大概率与地震无关,但也只能说“地震的前兆现象十分复杂,有些现象还没有充分认识到……需要继续观察”㉙ ──此处我们仍能看到毛泽东时代排除“非震宏观异常”工作的影子。因此,与其说是地震局的疏忽让观云者“打入了组织内部”,不如说他们本就是毛时代群众科学共同体的成员。

毛泽东时代地震的群测群防,从很多层面都为此后的观云测震热潮埋下了伏笔:地震与气象“战天斗地”的统一体、遍及全国的业余测报网络,以及无数敏感、警觉而好奇的心灵。但有了这种连续性,那一断裂的时刻又是如何发生的呢?“党的一元化领导”下的群众科学的共同体,又是怎样裂解成了我们今天所知道的“地震云”民科?这就要回到 1976 年发生的两次地震:一次是唐山大地震,另一次则是一场政治地震──毛泽东的逝世与中国政治道路的转变。

- (日)键田忠三郎等:《地震云》,西安: 陕西科学技术出版社,1981,第 25 页。

- 赵忠范, 王国富:“地阔天高任纵横──记省地震云研究会副理事长董海江”,载《辽宁日报》, 1985 年 5 月 9 日。

- 参见吕大炯:《震兆云霞》,北京: 学林出版社,1982,第 3 页。

- 张正隆:“有这样一种云”,《文汇月刊》, 1983 (03): 5—9.

- 参见宋松:《地震云探讨(草稿)》,1986.

- 需要注意的是,“民科”及其前身“民间科学家”这一称谓,是在 2000 年前后才逐渐成型的,这里用来形容八十年代的地震云学说,是一种回溯性的考察。这种来自民间的、大众的、业余的科学研究,在不同时代都有着不同的范式和称谓,而这种转变,也正是本文讨论的重点。

- 参见庞际昌, 朱辉:《对“地震云”说和“观云报震”的宣传应总结教训》,北京:广播电影电视部总编室, 1986.

- Sigrid Schmalzer, Red Revolution, Green Revolution: Scientific Farming in Socialist China (Chicago: University of Chicago Press, 2016): 22–23.

- 中央地震工作小组办公室业务组:“抓住“能动”这一环,促进地震预报工作的飞跃”,《地震战线》, 1970 (09): 42—43.

- 李四光:“李四光同志关于地震地质工作的意见”,《地震战线》, 1972 (09): 2.

- 李四光:“李四光同志关于地震地质工作的意见(续上篇)”,《地震战线》,1972 (10): 2.

- 福建省地震办公室,福州地震大队:“以预防为主,打人民战争”《地震战线》,1972 (10): 13—14.

- 晋江市地震办公室:“养正中学地震测报组回忆录”,晋江: 晋江市地震办公室,2010: 53.

- “昔日宏观观察 今日客观记录 动物预报地震方法进入新阶段”,1987.

- 同上。

- 晋江市地震办公室:“养正中学地震测报组回忆录”,晋江: 晋江市地震办公室,2010: 53.

- 福建省地震办公室,福州地震大队:“以预防为主,打人民战争”,《地震战线》,1972 (10): 13—14.

- 参见李汀:“让你失望了,地震云并不存在”,《科普中国》(2017 年 8 月 7 日)[2022 年 2 月 22 日]. https://www.kepuchina.cn/kpcs/jyh/jyh3/201708/t20170807_215229.shtml.

- 国家地震局广州地震大队:“这些自然现象是否地震前兆?”,广州: 国家地震广州地震大队,1972: 1.

- 天文、气象与地震关系座谈会, 《地震战线》编辑组:“地震与气象关系的初步探索”,1971: 1.

- 同上,第6-7页。

- 四川马边气象站:“管天又管地”,《地震战线》,1972 (03): 7—8.

- 山东省肥城县革委会、人民武装部:“加强党的领导 搞好气象与地震工作”,《地震战线》,1972 (09): 19.

- 同上。

- 同上。

- 高继宗:“地震过程中的云雾现象”,《气象》,1978 (08): 17—18.

- 辽宁省地震局:“关于地震云问题”。

- 参见樊锡山, 王安县, 胡政:“对宋松同志根据地震云预报地震的调查及近况”,1985.

- 黎德军, 盛若滨:“对秦皇岛上空细长云的看法”,《地震战线》,1978 (05): 18—19.

https://www.aisixiang.com/thinktank/qinhui.html

https://www.faena.com/aleph/the-amazing-mundus-subterraneus-by-athanasius-kircher

https://spectorbooks.com/wolkenstudien-cloud-studies-etudes-des-nuages

http://n.sinaimg.cn/sinacn/w517h469/20171219/0610-fypvuqe0057678.jpg

https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/9f510fb30f2442a7b32fb44ed343ad4bd1130233?x-bce-process=image/watermark,image_d2F0ZXIvYmFpa2U4MA==,g_7,xp_5,yp_5/format,f_auto

https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_9805165

https://www.cea.gov.cn/cea/xwzx/zyzt/dlfjdwn/tpxw95/3523150/index.html

https://www.e-flux.com/architecture/sick-architecture/453875/vitamin-d-architecture/

https://d2w9rnfcy7mm78.cloudfront.net/15929995/original_0618e16a7c5f9bfeedbea7eec9cf2186.jpg

https://d2w9rnfcy7mm78.cloudfront.net/15929542/original_308389d19445d4317e1bdea10cc27844.jpg

https://d2w9rnfcy7mm78.cloudfront.net/15929955/original_4afe4fcbbf88434b44e8e66e4fd09973.png

https://d2w9rnfcy7mm78.cloudfront.net/15929943/original_ce76e4d1b9b198066d3c787ee6f9e7a5.jpg

https://d2w9rnfcy7mm78.cloudfront.net/15929334/original_d3feb03da13b7accb5a54e063e2ffa5e.jpg

https://d2w9rnfcy7mm78.cloudfront.net/15929332/original_6eee3af7db25cf88eb99153c310c50bb.jpg

https://d2w9rnfcy7mm78.cloudfront.net/15929927/original_6def5694377ebb7118a2c74530adf417.jpg